コラム

BMIとは?計算方法と男性・女性の基準値や平均値を解説!痩せすぎ・標準・肥満の目安も紹介

BMIとは、健康診断やダイエットの指標としてよく使われている数値ですが、自分のBMIが「痩せすぎ」「標準」「肥満」のどれに当たるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、BMI(Body Mass Index)の意味や計算方法、厚生労働省が定める基準値や目安をわかりやすく解説します。

女性の平均BMIやシンデレラ体重・美容体重、男性の適正体重の目安なども紹介しているので、年齢や性別に応じた健康的な体型管理の参考にしてください。

目次

BMIとは?体格指数の意味をわかりやすく解説

BMI(ビーエムアイ)は、Body Mass Index(ボディ・マス・インデックス)の略称で、身長と体重から算出される体格指数です。肥満度を判定する国際的な指標として広く用いられています。

BMI(Body Mass Index)の定義と体脂肪率の違い

BMIは身長に対する体重の比率を示す国際的な指標で、世界保健機関(WHO)でも肥満度の判定に使用されています。BMIは計算が簡単で、健康診断やダイエット指標として広く活用されているのが特徴です。

一方で、体脂肪率は体重に占める脂肪の割合を示すもので、BMIとは異なる指標になるため、BMIが高くても筋肉量が多い人は体脂肪率が低いことがあり、逆にBMIが正常でも体脂肪率が高い「隠れ肥満」の可能性があります。

そのため、BMIだけでなく体脂肪率も併せて確認することが大切です。BMIはあくまで健康状態を知るためのひとつの基準であり、体格指数(BMI)だけでなく、体組成(筋肉・脂肪の割合)も含めて総合的に判断することで、より正確な健康管理ができるでしょう。

厚生労働省が示すBMIの重要性とは

厚生労働省では、BMIを健康管理の重要な指標として位置づけており、生活習慣病の予防や健康増進のための基準値を設定しています。

日本人においては、BMI22が統計的に病気になりにくい「標準体重」とされており、この数値を目安に健康づくりを行うことが推奨されています。

この基準は、大規模な疫学調査の結果に基づいて設定されたもので、科学的根拠に裏づけられた信頼性の高い指標といえるでしょう。

また、特定健診(メタボ健診)でもBMIは重要な検査項目のひとつに含まれています。BMI25以上は肥満と判定され、生活習慣病のリスクが高まるため、早期の対策が必要になります。

厚生労働省の調査によると、日本人成人の約3割が肥満(BMI25以上)に該当しているため、定期的に自分のBMIを確認し、健康管理に役立てることが重要といえるでしょう。

BMI計算方法!簡単な計算式と電卓での求め方

BMIの計算式は簡単なので、誰でもすぐに求めることができます。

ここでは、基本的な計算方法から電卓を使った求め方、便利な計算サイトの活用方法までわかりやすく解説します。

BMIの基本的な計算式

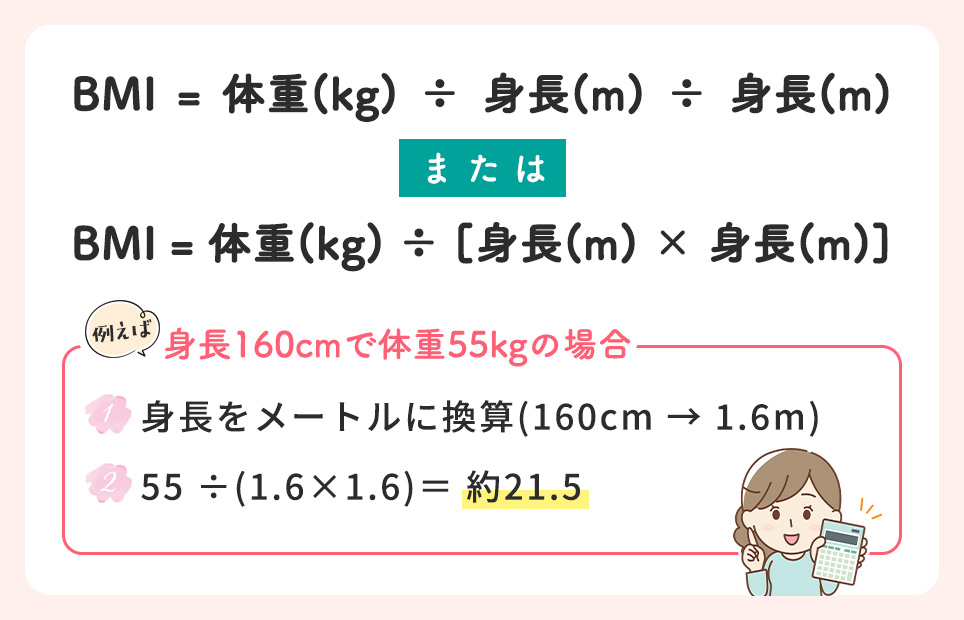

BMIの計算式は以下のとおりです。

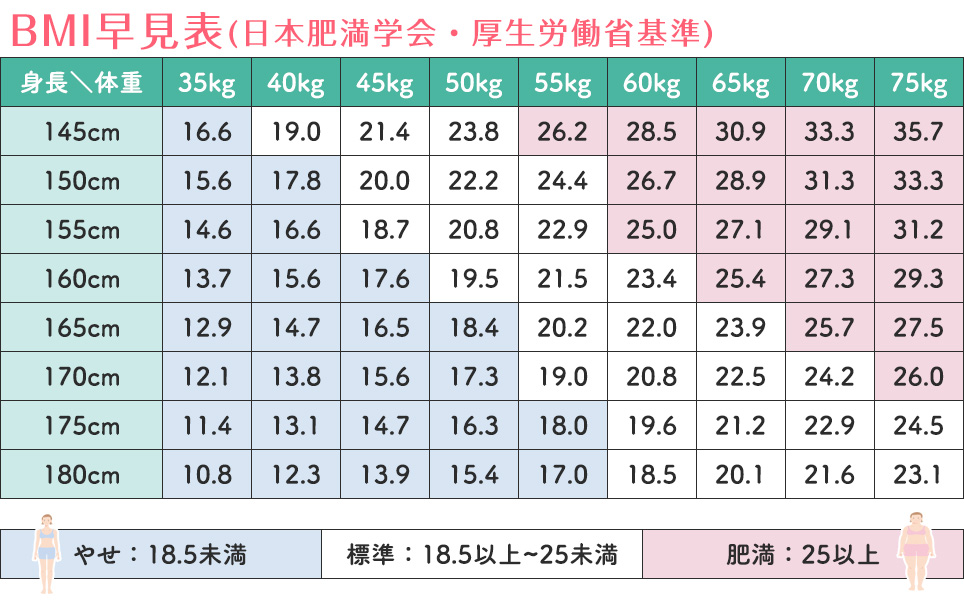

この場合、BMIは21.5となり、下記の「BMI早見表」で確認すると、標準体重の範囲内であることがわかります。

男性でも女性でも計算式の違いはなく、年齢に関係なく同じ方法で求められます。

下記に身長ごとのBMI早見表を掲載しているので、自分の身長と体重を照らし合わせて、現在の健康状態を確認してみましょう。

電卓を使った簡単なBMI計算方法と出し方

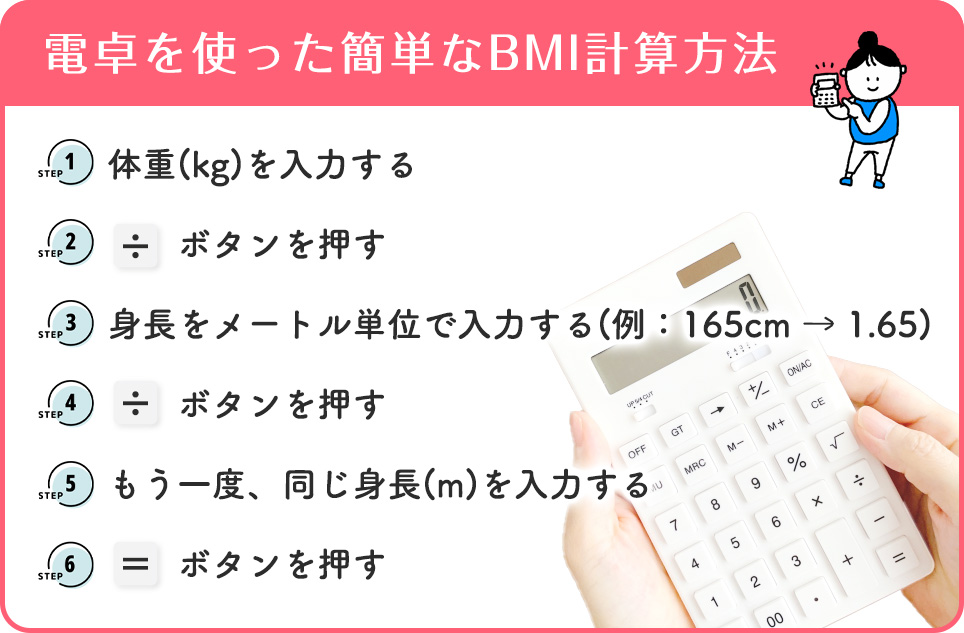

電卓を使ってBMIを求める場合は、次の手順で計算できます。

この方法なら、スマートフォンの電卓機能でも簡単に求められます。

計算方法のポイントは、身長をセンチメートル(cm)からメートル(m)に変換することを忘れないことです。

なお、身長をセンチメートルのまま使いたい場合は、次のような式でも同じ結果が得られます。

BMI = 体重(kg) × 10000 ÷ 身長(cm) ÷ 身長(cm)

どちらの方法でも結果は同じなので、やりやすい方を選ぶとよいでしょう。

BMI計算サイトや計算ツールの活用方法

BMIを簡単に求めたい場合は、BMI計算サイトを利用すると、身長と体重を入力するだけで自動的にBMIが算出されます。

多くのサイトでは、BMI値と一緒に「痩せ・標準・肥満」などの判定結果も表示されるため、とても便利です。

主な機能としては以下のようなものがあります。

- 身長と体重を入力するだけで自動計算

- BMI値と判定結果を即座に表示

- 理想体重や標準体重も同時に算出

- グラフ表示で体重推移を視覚的に確認可能

スマートフォンアプリも多数あり、体重の記録や目標BMIの設定機能により、体重管理をサポートしてくれるものもあります。

定期的にBMIをチェックしたい方には、BMI計算サイトやツールの活用がおすすめです。

BMIの基準値は?痩せすぎ・標準・肥満の判定基準

BMIの数値によって、痩せすぎから肥満まで段階的に分類されるので、日本人向けの基準値を詳しく見ていきましょう。

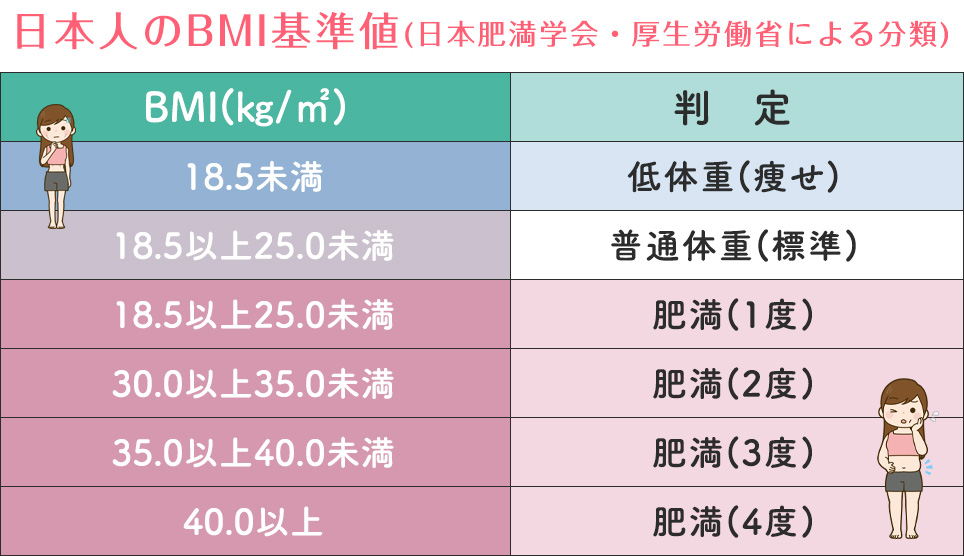

日本人のBMI基準値(厚生労働省基準)を紹介

厚生労働省と日本肥満学会が定める、日本人向けのBMI肥満度分類は次のとおりです。

この基準値は、日本肥満学会と厚生労働省が共同で定めたもので、日本人の体格や生活習慣病リスクを考慮して設定されています。

BMIが22前後のとき、統計的に最も疾病率が低いとされており、この数値を目標にすることが推奨されています。ただし、個人差があるため、BMI18.5~25の範囲内であれば健康的な体重と考えていいでしょう。

国際的な基準と比較すると、欧米ではBMI30以上を「肥満」と分類していますが、日本人は内臓脂肪がつきやすく生活習慣病のリスクも上がりやすいため、BMI25以上で「肥満」と判定されます。

BMI18.5未満は痩せすぎ?健康リスクと注意点

BMI18.5未満は「低体重(痩せ)」と判定され、健康面でのリスクが高まります。特に若い女性に多く見られる傾向があり、主な健康リスクは次のとおりです。

- 免疫力の低下による感染症リスクの上昇

- 骨密度の低下による骨折リスクの増加

- 貧血や栄養不足による体調不良

- 女性では月経不順や不妊につながる可能性

「BMI17」や「BMI16」といった極端な低体重は、さらに深刻な健康被害を引き起こすおそれがあります。摂食障害などが背景にある場合もあるため、医療機関への相談をおすすめします。

痩せすぎの状態が続くと、将来的に骨粗しょう症のリスクも高まるので、十分な栄養摂取と適度な運動を心がけ、健康的な体重維持を目指すようにしましょう。

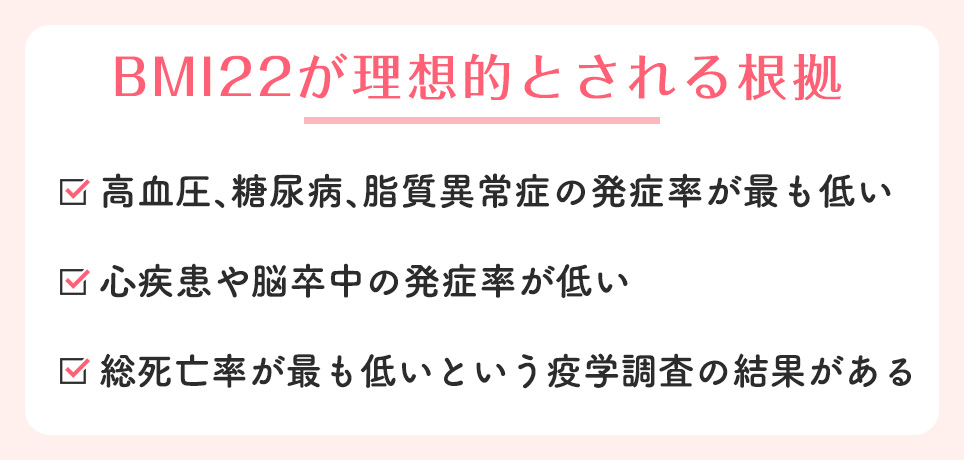

BMI22が標準(普通体重)とされる理由

BMI22は標準(普通体重)の目安とされ、日本人の統計データに基づき「最も病気になりにくい理想的な数値」とされています。厚生労働省や日本肥満学会でも、標準(普通体重)の目安としてこのBMI22を採用しています。

ただし、BMI22にこだわりすぎる必要はなく、BMI20~24の範囲であれば健康的な体重といえます。体質や生活習慣によって適正な数値は異なるため、自分に合った体重を見つけてください。

なお、筋肉量が多い人はBMIが高く出ても健康的な場合があるため、BMIの数値だけでなく、体脂肪率や体調も併せて総合的に判断するようにしましょう。

BMI25以上の肥満度と健康への影響

BMI25以上は「肥満」と判定され、様々な生活習慣病のリスクが高まります。

- 2型糖尿病の発症リスクが3〜5倍に上昇

- 高血圧症や動脈硬化の進行

- 脂質異常症による心血管疾患リスクの増加

- 睡眠時無呼吸症候群の発症リスク上昇

- 関節への負担増加による変形性関節症

肥満度が上がるほど健康への悪影響も大きくなり、BMI30以上(肥満2度以上)になると健康リスクがさらに高まるだけでなく、関節への負担も大きくなるので、変形性関節症などの原因にもなることがあります。

肥満の改善には、食事内容の見直しと運動習慣の両立が不可欠です。急激な減量は体調を崩す原因にもなるため、1ヶ月に1〜2kg程度の緩やかなペースでの減量を心がけるようにしましょう。

女性のBMIと平均値・理想体重の考え方

女性のBMIは年代によって傾向が異なり、美容意識の高まりから痩せすぎの問題も指摘されているため、健康と美しさのバランスを意識した体重管理が大切です。

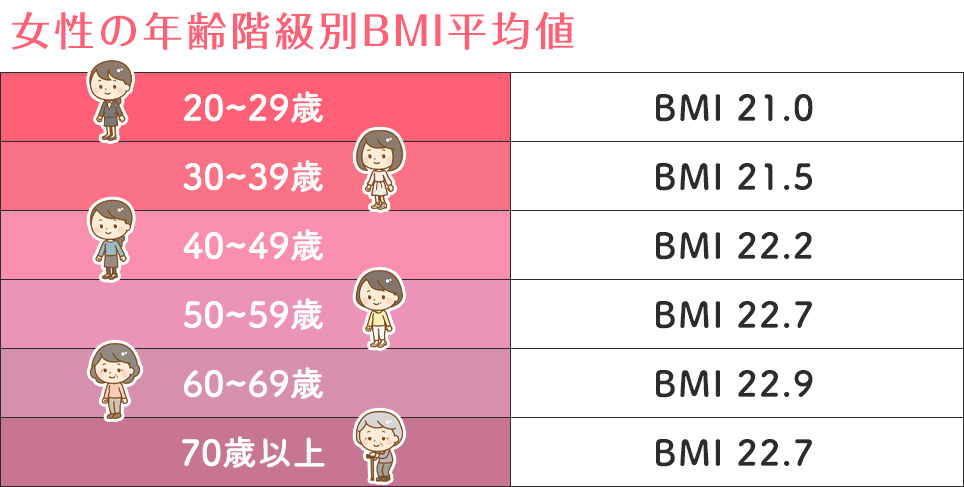

女性の年代別BMI平均値と特徴

厚生労働省の調査によると、妊婦を除いた女性の年齢階級別BMI平均値は以下のとおりです。

20代女性はBMIの平均値が最も低く痩せ願望が強い傾向があり、16.3%がBMI18.5未満という報告があります。過度なダイエットでBMIが18.5未満になると、免疫力低下や骨密度の低下、月経不順など健康リスクが高まるため注意が必要です。

一方、年齢とともにBMIは少しずつ上がりますが、20代から標準範囲内にあり、30代・40代も健康的な範囲で推移します。

50代以降はホルモンバランスの変化により体重が増えやすく、BMIはやや高めになります。ただし、標準値を大きく超えるわけではないので、無理にダイエットをするのではなく、筋力維持と適度な運動を心がけましょう。

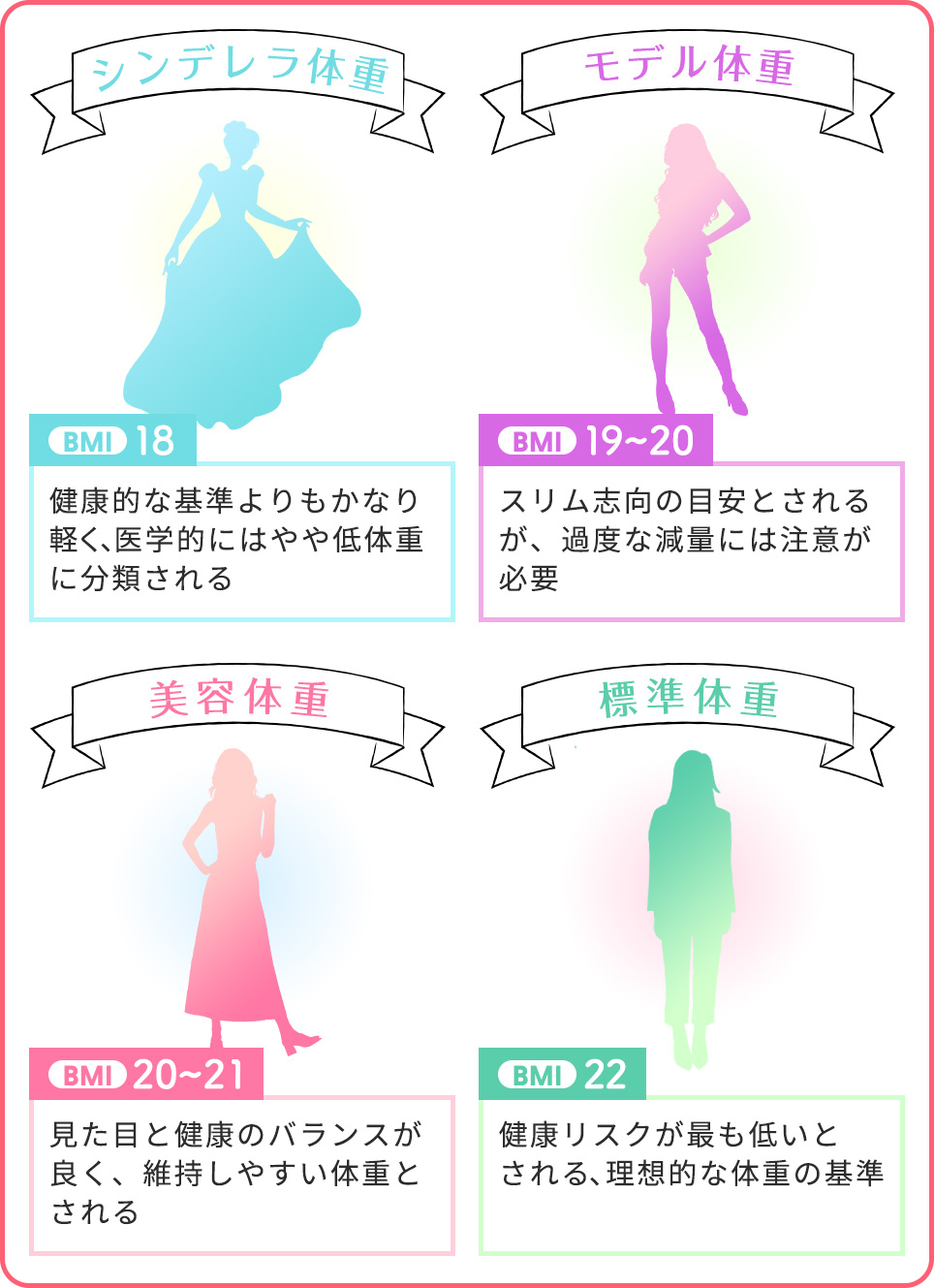

女性のシンデレラ体重・美容体重とBMIの関係

インターネット上で話題の「シンデレラ体重」「モデル体重」「美容体重」について、BMIとの関係を解説します。

シンデレラ体重は「身長(m)×身長(m)×18」で計算され、モデルや芸能関係、一部の美容志向の人が目安にする体重です。美容体重はBMI20~21前後で、健康的でスリムな印象を与える体重で、標準体重より軽めですが、健康を維持しながら理想的な体型を目指せる範囲といえます。

これらの数値はあくまで目安であり、骨格や筋肉量によって見た目の印象は大きく変わります。数値にとらわれすぎず、自分の体質や健康を第一に考えた体重管理を心がけるようにしましょう。

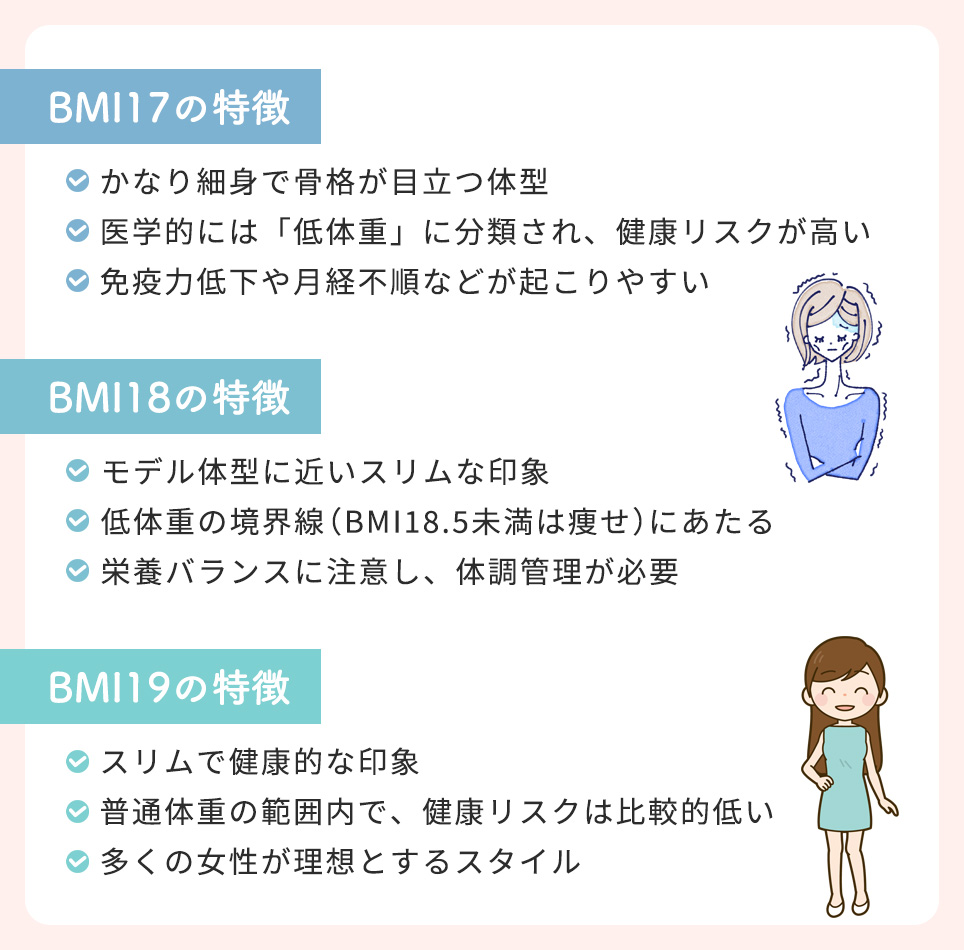

BMI17・BMI18・BMI19の見た目と健康リスク

SNSなどで注目されるBMI17~19について、実際の見た目の印象と健康への影響を解説します。

BMI17は明らかに痩せすぎの範囲に入り、健康上の問題が生じやすくなります。BMI18も低体重に近いため、体調管理に注意が必要です。一方で、BMI19は健康的な範囲内でスリムな体型といえるでしょう。

女性の理想的なBMIと健康的な体型管理

女性の理想的なBMIは、健康と美容のバランスを考えるとBMI20~22程度が望ましいとされています。この範囲であれば、体調を保ちながら理想的な体型を維持しやすいでしょう。

- 極端な食事制限は避け、バランスの良い食事を心がける

- 筋力トレーニングで基礎代謝を上げる

- 体重だけでなく体脂肪率も確認する

- ストレス管理と十分な睡眠を確保する

年齢とともに基礎代謝が低下するため、日常的に体を動かす習慣を持つことが大切です。筋肉量を維持することで健康的で引き締まった体型を保てるでしょう。

また、妊娠・出産期は体重が大きく変化するため、この時期は医師の指導のもとで適切な体重管理を行うことが、母子の健康につながります。

男性のBMIと適正体重・筋肉量の関係

男性のBMIは筋肉量の影響を受けやすく、数値だけでは健康状態を正確に判断できない場合があるため体組成も含めた評価が重要です。

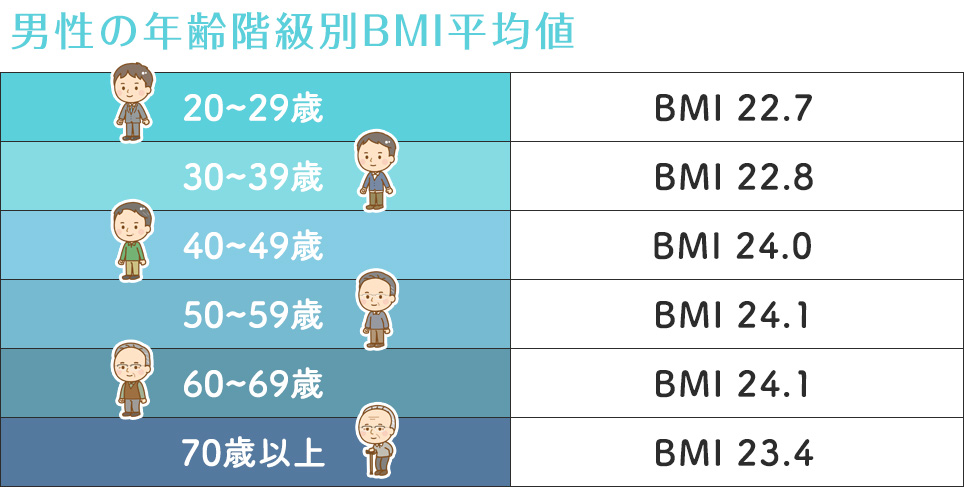

男性のBMI平均値と年代別の傾向

厚生労働省の調査によると、男性の年齢階級別BMI平均値は以下のとおりです。

男性は30代以降からBMIが上昇し、40代でピークを迎える傾向があります。これは、仕事によるストレスや運動不足、飲酒機会の増加など、生活習慣の変化が主な要因と考えられます。

30~50代はメタボリックシンドロームのリスクが高まりやすく、BMI25以上の肥満該当者も増加します。内臓脂肪の蓄積による生活習慣病を防ぐためにも、食生活の見直しや定期的な運動が重要です。

一方で、70代以降になるとBMIが低下する傾向があり、これは筋肉量の減少(サルコペニア)や食欲の低下が関係しており、痩せすぎにも注意が必要です。高タンパクな食事と無理のない運動を組み合わせ、筋力と体重の維持を意識しましょう。

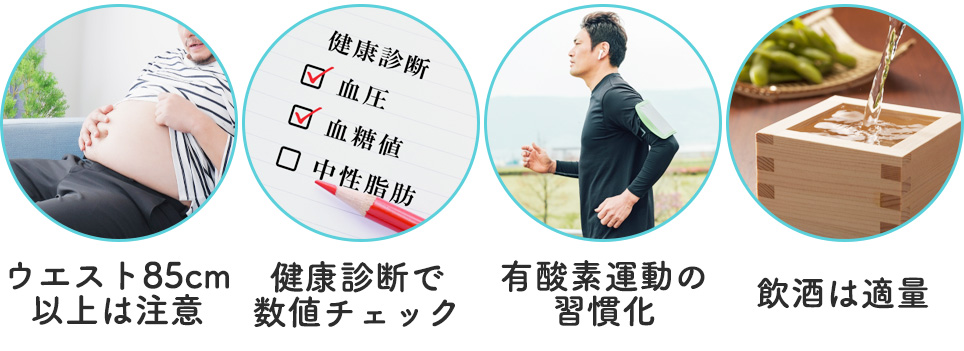

男性の適正体重の目安と健康管理

男性の適正体重は、BMI22を基準にすると以下のとおりです。

| 男性の身長別・適正体重の目安(BMI22基準) | |

|---|---|

| 身長165cm | 約59.9kg |

| 身長170cm | 約63.6kg |

| 身長175cm | 約67.4kg |

| 身長180cm | 約71.3kg |

ただし、男性は女性より筋肉量が多いため、BMIがやや高めでも健康的な場合があります。適正体重は、BMI20~24程度を範囲の目安にするとよいでしょう。

- 内臓脂肪の蓄積に注意(ウエスト周囲径85cm以上は要注意)

- 定期的な健康診断で血圧・血糖値・脂質をチェック

- 週2~3回の有酸素運動を習慣化

- アルコールは適量を守る(日本酒なら1合程度)

中年期以降は基礎代謝の低下や生活習慣の乱れにより、体脂肪が増えやすくなるだけでなく生活習慣病のリスクも高まります。BMIだけでなく、体脂肪率や血液検査の数値も確認しながら、無理のない体重管理を続けることが大切です。

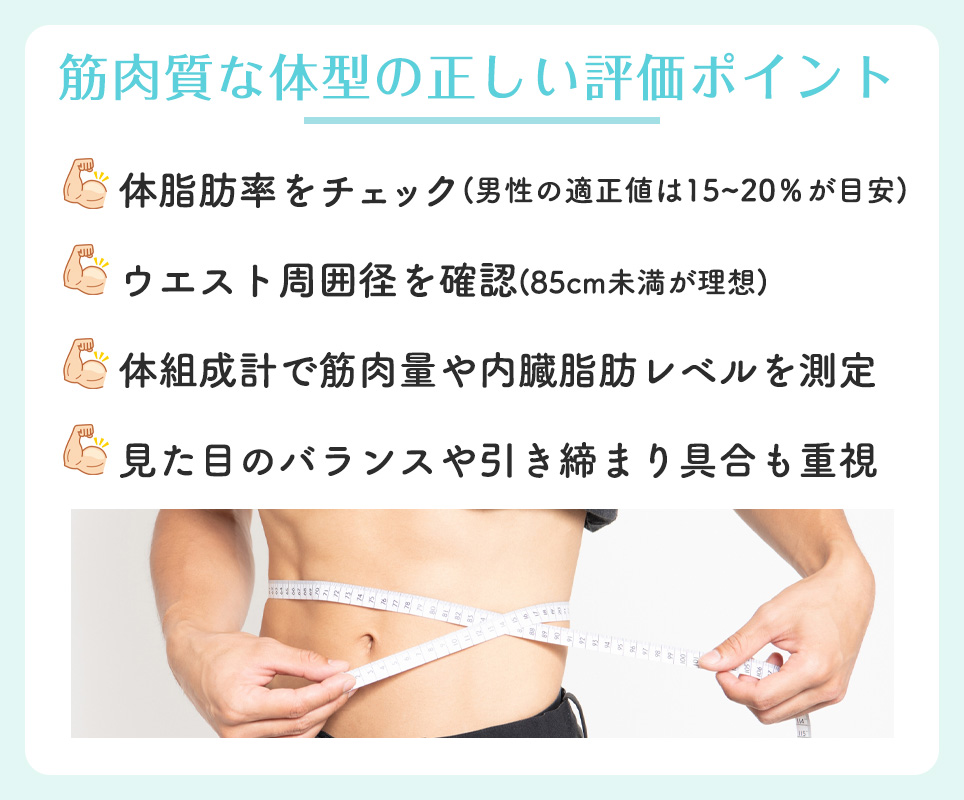

筋肉量が多い場合のBMIの見方

筋肉は脂肪より重いため、筋トレをしている男性やアスリートはBMIが高くなりやすく、数値だけで肥満と判断するのは適切ではありません。筋肉質な体型の場合は、体重よりも体脂肪率や体の引き締まり具合を目安にすることが大切です。

例えば、筋トレを継続している男性のBMIが25でも、体脂肪率が15%前後であれば健康的で引き締まった体型といえます。一方で、BMIが23でも体脂肪率が25%以上である場合は「隠れ肥満」の可能性があり、食生活や運動習慣の見直しが必要です。

また、スポーツ選手などは、競技特性によりBMI27~28でも健康的で問題ない場合があります。重要なのは、BMIの数値だけにとらわれず、体組成や生活習慣を総合的に判断することです。

BMIだけでは分からない健康状態の判断方法

BMIは健康状態を把握するうえで便利な指標ですが、それだけで全体を評価することはできません。BMIのほかに体脂肪率や筋肉量など、ほかの指標も組み合わせることで、より正確に健康状態を評価しましょう。

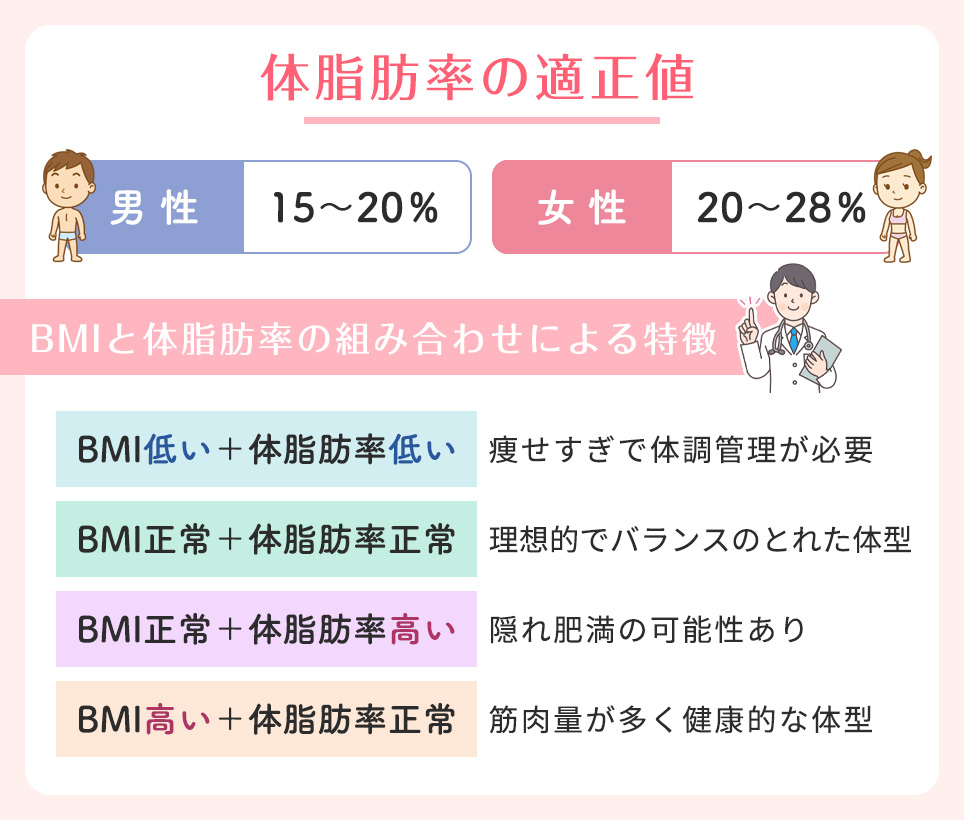

BMIと体脂肪率を併せて見る健康評価

同じBMIでも体脂肪率によって、健康リスクは大きく異なります。BMIだけでなく体脂肪率も併せて確認することで、自分の体型や健康状態をより正確に把握できるでしょう。

体脂肪率の適正範囲は性別によって異なります。一般的な目安は以下の通りです。

特に注意が必要なのは「隠れ肥満」です。

BMIが正常でも内臓脂肪が多い場合は生活習慣病のリスクが高まるため、定期的に体組成を測定し、体脂肪率のチェックを習慣にするとよいでしょう。

BMIとウエスト周囲径から見る内臓脂肪の関係

ウエスト周囲径は内臓脂肪の蓄積を判断するうえで重要な指標で、BMIが正常でもウエスト周囲径が大きい場合は注意が必要です。

内臓脂肪が増えると、インスリン抵抗性が高まり糖尿病の発症リスクが上昇し、動脈硬化の進行や心筋梗塞・脳梗塞などの生活習慣病につながるおそれがあります。

BMIが25未満でも、ウエスト周囲径が基準値を超えている場合は注意が必要です。食生活の見直しと運動習慣の改善が重要で、特に炭水化物の摂りすぎや運動不足には気を付けましょう。

内臓脂肪は皮下脂肪よりも代謝の影響を受けやすく、生活習慣の改善で比較的短期間に減少が期待できるでしょう。

内臓脂肪を減らすためにGLP-1薬の服用を検討している方に向け、こちらの記事でGLP-1薬のリベルサスを通販購入できるクリニックを紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。

・リベルサス通販が安いオンライン診療クリニックは?個人輸入と3mg・7mg・14mgの値段比較も調査

生活習慣病リスクとBMIの関連性

BMIと生活習慣病の発症リスクには強い関連があることがわかっており、特に2型糖尿病・高血圧・脂質異常症はBMIの上昇とともにリスクが高まることが示されています。

BMIが25以上になると糖尿病の発症や病態の進行・悪化を助長する可能性があります。

BMI22は健康的な基準値ですが、青年期にBMIが22以上であった場合、将来的に糖尿病の発症リスクがやや高まることも報告されているので、若いうちから食生活の改善や運動習慣を意識することが大切です。

一方、BMIが18.5未満では感染症への抵抗力低下や骨粗しょう症のリスクが増すなど、低すぎる体重も健康に影響します。

生活習慣病は初期に自覚症状が少ないため、定期的な健康チェックとBMIの管理を併せて、総合的な健康維持を心がけましょう。

年代別BMIの特徴と注意点を解説

年代によって適切なBMIの目標値や健康管理のポイントは異なり、それぞれの年代に応じた体重管理が健康維持につながります。

10代(高校生)のBMIと成長期の体重管理

10代といっても高校生になると身長の伸びが緩やかになる時期ですが、個人差があるため一人ひとりの成長パターンを見守ることが大切です。

特に女子高校生の中には、過度なダイエットを行いBMI17以下を目指すケースもありますが、これは骨密度低下や成長障害、月経不順などのリスクを高めます。

成長期はカルシウム・鉄分・タンパク質をしっかり摂り、見た目よりも将来の健康を重視した体重管理を意識しましょう。

20代〜30代のBMIと健康維持のポイント

20代~30代は、将来の健康に直結する重要な時期です。

基礎代謝が高く体重管理は比較的しやすいものの、仕事のストレスで生活が不規則になりがちな年代で、女性は妊娠・出産による体重変動、男性は飲酒機会の増加で体重が増加する傾向があります。

20代でBMI22前後を維持できれば将来の生活習慣病リスクを大幅に減らせますが、30代になると基礎代謝が徐々に低下するため、運動習慣がより重要になります。

40代以降のBMI管理と生活習慣病予防

40代以降は生活習慣病のリスクが急増する時期で、BMI管理と定期的な健康チェックが特に重要になります。

基礎代謝の低下により太りやすく、内臓脂肪が蓄積しやすい年代です。女性は更年期によるホルモンバランスの変化、男女ともにサルコペニア(筋肉減少)のリスクが高まります。

40代以降では体重を「減らす」より「維持する」意識が大切です。急激なダイエットは筋肉量を減らしてしまい、かえって太りやすい体質を招くこともあります。

また、70代以降では低栄養にも注意が必要で、BMIが20を下回るとフレイル(虚弱)のリスクが高まるため、適度な体重を保つことを心がけましょう。

BMIを改善するには?健康的な方法を紹介

BMIを適正値に近づけるには、無理のない方法で継続することが大切です。

ここでは、体重が少ない場合と多い場合、それぞれの対処法について解説し、適正BMIを維持するための生活習慣についてまとめたので参考にしてください。

BMIが低すぎる場合の対処法

BMI18.5未満の方は、健康的に体重を増やすことを意識しましょう。

ただし、単に食べる量を増やすだけでは体脂肪ばかりが増えてしまうため、栄養バランスと筋肉量の両方を意識したアプローチが大切です。

- タンパク質を中心に、栄養バランスの良い食事を心がける

- 1日3食に加え、間食を上手に取り入れる

- 軽い筋力トレーニングで筋肉をつける

- 消化吸収を助けるために、よく噛んでゆっくり食べる

良質なタンパク質(肉・魚・卵・大豆製品など)は、毎食取り入れるのが理想です。

筋トレの前後にタンパク質を摂ると、筋肉の合成を促し、健康的な体重増加につながるので、プロテインや牛乳などを活用して、運動後の栄養補給を意識しましょう。

なお、BMI18.5未満の方は体重を一気に増やそうとせず、数ヶ月かけて少しずつ増やすイメージで取り組むことが大切です。体質によっては思うように増えないこともありますが、焦らず継続するようにしましょう。

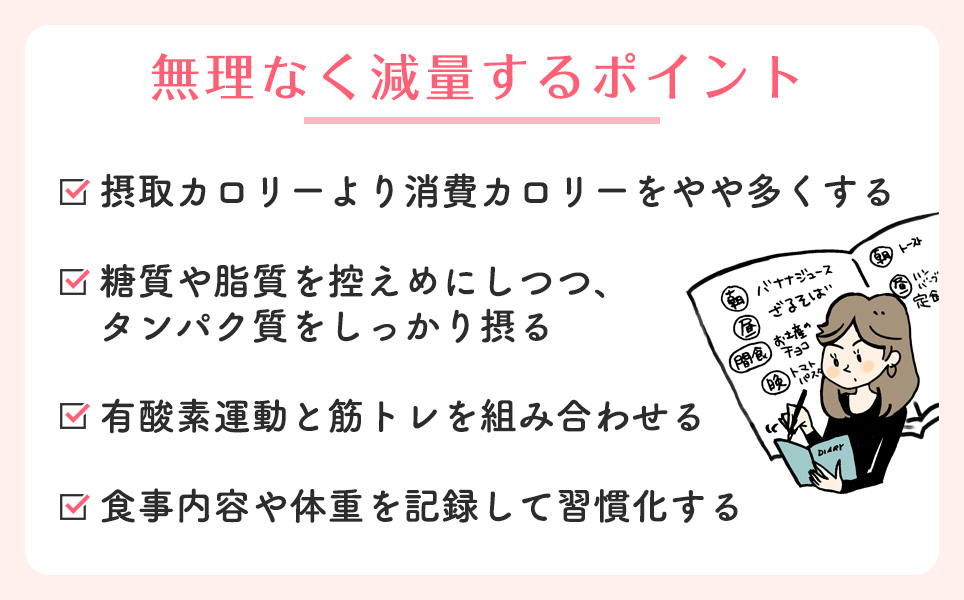

BMIが高い場合の減量のポイント

BMI25以上の方は、生活習慣病の予防や健康維持のために、無理のない減量を目指すようにしましょう。 ただし、極端な食事制限はリバウンドや栄養不足の原因になるため、バランスを意識することが重要です。

減量の目安は月1〜2kg程度が理想的です。

急激に体重を落とすと筋肉量が減り、基礎代謝が低下してリバウンドの原因になります。

食事は栄養バランスを意識しながらカロリーを調整し、運動は週3回程度、1回30分以上を目標に有酸素運動を続けるようにしましょう。

なお、BMI30以上の肥満2度以上の方は、生活習慣病へのリスクや関節への負担が大きくなるため、自己判断での減量は避けましょう。医師や管理栄養士の指導のもとで、食事内容や運動量を調整しながら安全に取り組むことが大切です。

適正BMIを維持するための生活習慣

これまで紹介してきたように、BMIを適正に保つには「痩せすぎず・太りすぎない」バランスを意識し、「頑張る」よりも「続けられる環境をつくること」が大切です。

日々の小さな行動の積み重ねが、自然と体重コントロールにつながります。

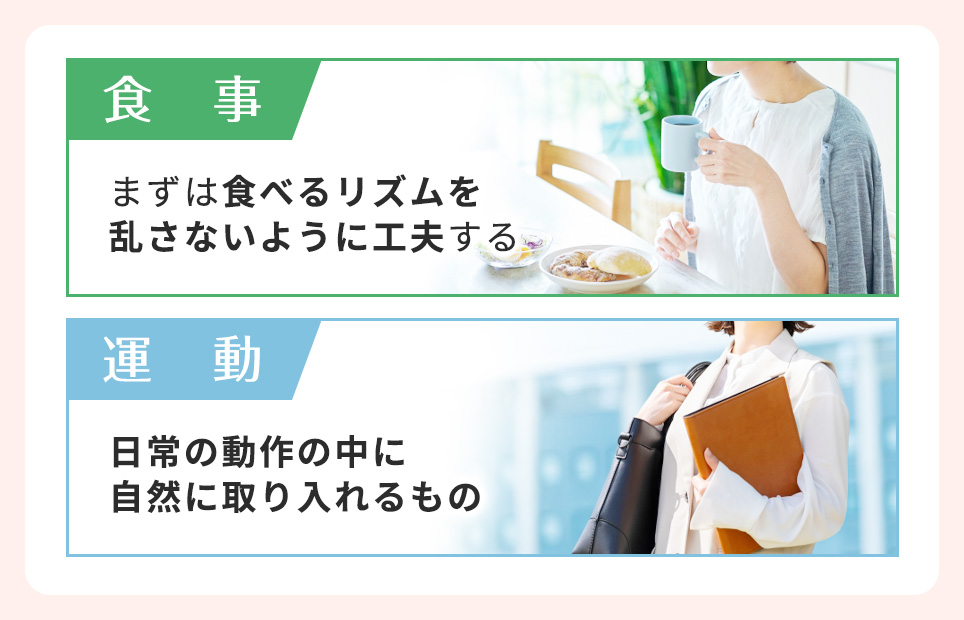

たとえば、食事内容を完璧に整えるよりも、まずは「食べるリズムを乱さないように工夫する」ことが立派な健康習慣です。忙しい日でも軽くおにぎりやスープなどを摂って、食事を抜かない意識を持ちましょう。

また、運動は「時間を確保してやるもの」ではなく、「日常の動作の中に自然に取り入れるもの」と考えると続けやすくなります。通勤中に背筋を伸ばして歩く、座るときに姿勢を意識するなどの小さな工夫を積み重ねることで、代謝は少しずつ変わっていきます。

さらに、「ストレスとの付き合い方」も、生活習慣を維持するうえで欠かせない要素です。完璧を求めすぎず、休む日やリラックスする時間を意識的に設けることで、無理なく継続できます。

体重やBMIの数字はあくまで健康管理の目安です。数値にとらわれすぎず、毎日のコンディションを観察しながら「今の自分にちょうどいい状態」を目指しましょう。

BMIに関するよくある質問

BMIについて多く寄せられる質問にお答えします。気になる疑問を解消して、正しく理解しましょう。

BMIはいくつが正常ですか?

日本人の場合、BMI18.5~25未満が「普通体重」とされ、この範囲が正常値とされています。なかでもBMI22前後は、統計的に最も病気になりにくい理想的な数値とされています。

同じ正常範囲内でも、BMI18.5に近い方はやや痩せ気味、25に近い方はやや体重が多めの傾向がありますが、体格や筋肉量、体調によって適した数値は異なるため、あくまで目安として考えましょう。

数値だけにとらわれず、体調の変化や日々のコンディションを見ながら、自分にとって心地よい体重を保つことが大切です。

身長158cmでBMI18は何キロですか?

身長158cmでBMI18の体重は、「女性のシンデレラ体重・美容体重とBMIの関係」で紹介した通り、次の計算で求められます。

体重 = 1.58 ×1.58×18 = 44.9kg

つまり、身長158cmの方がBMI18になるには、約45kgが目安です。

これは、日本人女性の平均身長に近い数値で、見た目としてもかなり細身の体型といえます。BMI18はシンデレラ体重として理想とされることもありますが、低体重に近く体調を崩しやすくなる可能性があるため、健康面を考えるともう少し体重がある方がいいでしょう。

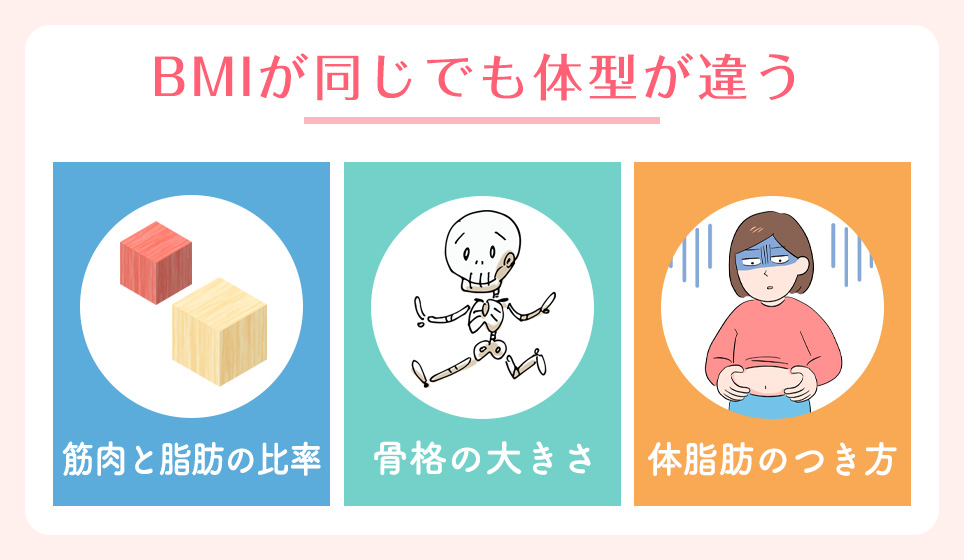

BMIが同じでも体型が違うのはなぜ?

BMIが同じでも体型が異なるのは、主に体組成の違いによるものです。筋肉と脂肪の比率や骨格の大きさ、体脂肪の付き方などが体型に影響します。

例えば、筋肉質な人と体脂肪が多い人では、同じBMIでも見た目は大きく異なります。筋肉は脂肪より密度が高いため引き締まって見えますし、体脂肪の分布が皮下脂肪型か内臓脂肪型かによっても、体型の印象は変わってきます。

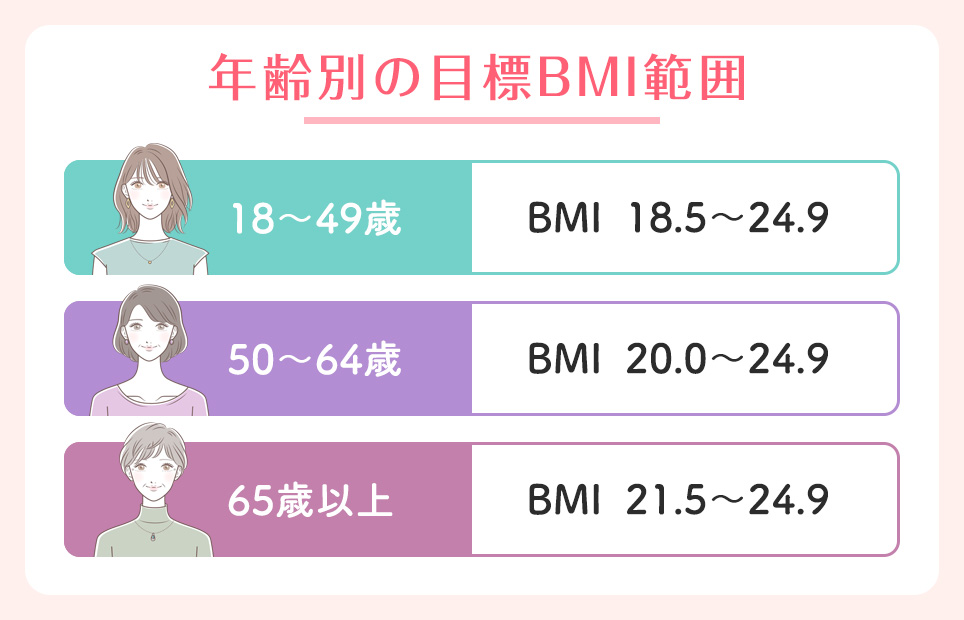

BMIは年齢によって基準が変わりますか?

成人のBMIの計算方法自体は年齢によって変わりませんが、目標とするBMIの基準は年齢ごとに異なります。厚生労働省の指標では、成人の目標BMIは以下の通りです。

上限のBMI25未満は年齢に関係なく同じですが、低体重を避ける下限は高齢になるほど高めに設定されています。特に65歳以上では、フレイル(虚弱)や生活習慣病を防ぐ観点から、BMI21.5以上が目安とされています。

一方、成長期の子ども(6~18歳)では、大人と同じ基準は適用できないため、年齢・性別・身長別の標準体重を基にした「肥満度」を参考にする必要があります。

このように、年齢やライフステージに応じたBMI管理を意識することが、生涯の健康維持につながります。

BMIの計算方法と痩せすぎ・標準・肥満の目安【まとめ】

BMIの計算式は簡単なので、誰でもすぐに自分のBMIを求め、厚生労働省が示す「痩せすぎ」「標準」「肥満」のどの範囲に当てはまるのか確認できます。

この記事では、女性の平均BMIやシンデレラ体重・美容体重、男性の適正体重の目安を紹介しましたが、体質や生活習慣によって適正なBMIの数値は一人ひとり異なります。

痩せすぎは、免疫力低下や骨密度低下のリスクがあり、肥満では生活習慣病のリスクが高まるため、統計的に病気になりにくい理想的な体重の目安とされているBMI22前後を目指すといいでしょう。

ただし、BMIだけでは筋肉量や体脂肪率を考慮できないため、健康状態を評価する際には体組成も含めた総合的な判断が重要です。数値のみにとらわれすぎず、体調や体型の変化を意識しながら、自分に合った健康的な体重を目指しましょう。

医療機器やGLP-1薬を用いた医療ダイエットが気になる方はこちらをチェック!

>医療ダイエットが安いおすすめクリニック14選!口コミや薬・医療痩身の料金を比較