医療トピックス

糖尿病とは?1型2型の違いや初期症状・原因をチェック!治療・食事などの予防法も解説

糖尿病とはどんな病気なのか?

糖尿病の種類「1型糖尿病」と「2型糖尿病」の違いから、糖尿病になってしまう理由はなにか原因を解説しています。

また、糖尿病の症状にはどのようなものがあるのか、初期症状から悪化した場合の合併症も合わせてチェックしてみましょう。

糖尿病の検査で見ておきたい数値や治療法、保険適用になるかを解説し、食事や運動などの改善・対策方法や予備軍と診断された場合の予防法などもまとめたので、糖尿病について調べている方は参考にしてください。

目次

糖尿病とは?1型と2型の違いや原因を解説

糖尿病は、膵臓に存在するβ細胞から分泌されるホルモン「インスリン」が十分に働かなくなったり分泌が不十分になることで、糖代謝がうまく行われなくなり、血液中のブドウ糖が増えてしまう病気です。

ただし、糖尿病と言っても「1型糖尿病」と「2型糖尿病」があるので、まずはその違いと糖尿病になる原因を確認してみましょう。

糖尿病の種類には「1型糖尿病」と「2型糖尿病」がある

糖尿病には「1型糖尿病」と「2型糖尿病」の2種類があります。

| 1型糖尿病 | 主に自己免疫を基礎にした膵β細胞が破壊されることによって、インスリンが欠乏し発症します。 ただし「自己免疫性」と証明されるものと、証明できない「特発性」があり、発症・進行の様式によって「劇症」「急性」「緩徐進行性」に分類されます。 急激に発症した場合は、速やかにインスリン依存状態に陥るため、インスリンを補う治療が必須になります。 |

|---|---|

| 2型糖尿病 | 糖尿病患者の大多数を占める成因となっており、多因子遺伝が想定されています。 「インスリン分泌低下」や「インスリン抵抗性」をきたす複数の遺伝因子に、過食や運動不足などの生活習慣、およびその結果として肥満が環境因子として加わることで発症します。 多くは中年以後に発病するとされてきましたが、近年では小児や若年者も増加傾向にあります。 |

3年ごとに厚生労働省が行っている患者調査によると、令和5年(2023年)には全国で糖尿病の治療を受けている患者は552万3千人にも上り、その内の「1型糖尿病」は12万2千人、「2型糖尿病」は363万9千人で、糖尿病で治療を受けている患者のほとんどが生活習慣病と言われる「2型糖尿病患者」で、今後も増加する傾向にあると予測されています。

糖尿病の原因は?糖尿病になってしまう理由

糖尿病になってしまう原因には、血液中に流れる糖の量と生活習慣が深く関わっています。

私たちの体は、食べ物を摂取すると栄養素の一部が糖になり小腸から吸収され、活動するためのエネルギー源として活用されます。

この時に必要なのが「インスリン」の働きで、インスリンは血液中の糖を細胞に取り込むための重要な役割を担っており、この働きによって血液中の糖が一定に保たれています。

糖尿病になる理由は、遺伝的要素の「インスリン分泌低下」に、脂肪分の多い食事や食べ過ぎ、運動不足、肥満などの環境的要素の「インスリン抵抗性」が加わり、インスリンが十分に分泌できなくなったり分泌されても効きにくくなることで、糖が血液中に多く溢れてしまうことが原因で起こります。

また、糖尿病は肥満の人に多く発症すると思われていますが、インスリンの分泌は年齢と共に低下するため、インスリン感受性が悪い人は肥満でなくても発症する可能性があります。

糖尿病は何歳からなる?発症年齢の割合

「1型糖尿病」は10歳から15歳頃の思春期をピークに発症すると言われていますが、「2型糖尿病」に関しては年齢が上がるにつれて発症する可能性が高くなります。

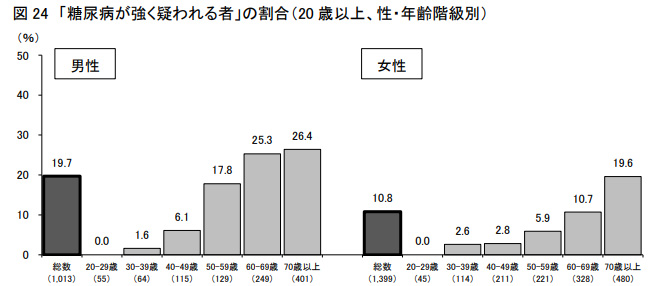

令和元年(2019年)に発表された厚生労働省「国民健康・栄養調査結果の概要」の「糖尿病が強く疑われる者」の割合(20歳以上、性・年齢階級別)」では、以下のような結果が記載されています。

糖尿病が強く疑われる人の割合は、男女共に40代頃から増えはじめ、50代から70代にかけて急激に増加傾向にあり、特に50代以降では女性より男性の方が増加の傾向にあるようです。

近年では、中高年で肥満がある方と同様に、瘦せ型の20代の若い女性でも糖尿病になるリスクがあると言われてます。

糖尿病と診断されるほど血糖値は高くないものの、通常よりも高い状態「耐糖能異常」が確認されており、「インスリン分泌の低下」とインスリンが効きにくい「インスリン抵抗性」がある方がいるようです。

痩せ型の若い女性が糖尿病になる背景には、食事量と運動量が少ないことや、骨格筋力が減少していることが考えられ、エネルギーの消費が著しく低いことが原因と言われています。

糖尿病の初期症状をチェック!合併症についても解説

糖尿病を発症すると様々な症状が体に現れます。

ここでは、糖尿病にあらわれる初期症状と悪化した場合に現れる合併症について説明します。

糖尿病の初期症状は?病気の主な症状

糖尿病は血中の糖の濃度が高くなって起こる病気ですが、糖尿病の初期は無症状のことが多いと言われていますが、進行すると以下のような症状があります。

のどの渇きを感じ、飲み物をたくさん飲むようになります。

血液中の糖が多くなると、余分な糖を排出しようと腎臓が働くことで、多尿・頻尿を起こします。

そして、体内の水分が多く排出されてしまうため、喉の渇きを感じて多飲になりやすくなります。

尿と共に糖が排出されるために尿が泡立ちます。

血液中の糖が高くなると余分な糖が尿に含まれて排出されますが、糖が多く含まれることで尿の粘稠度が高くなり、尿が泡立つようになります。

健常者でも尿が泡立つことがあっても短時間で消えることがほとんどで、糖尿病が疑われる方の尿は短時間では消えないという特徴があります。

少しの動作で疲れやすくなったり、食べているのに体重が減少します。

糖を細胞に届けるためのインスリンが作用しにくくなることで、エネルギー源となるブドウ糖が使えなくなるため、エネルギー不足になり、疲れやすくなったり怠さを感じます。

また、エネルギー不足を補うために体内の筋肉や脂肪を分解してエネルギーとして利用しようとするため、食事をしていても体重が減少していきます。

免疫が落ち風邪などの感染症にかかりやすくなります。

血液中の糖が多くなると、免疫細胞(白血球)の働きが低下するため、体内に入ってきたウイルスを防御する機能が落ちてしまい、風邪や感染症にかかりやすくなります。

糖尿病の初期は、自覚症状が出にくく気づきにくいため、放置されることが多い病気です。

しかし、早めに初期症状に気づくことで進行を抑えられる可能性があるため、気になる症状がある場合には早めに相談して対策を行いましょう。

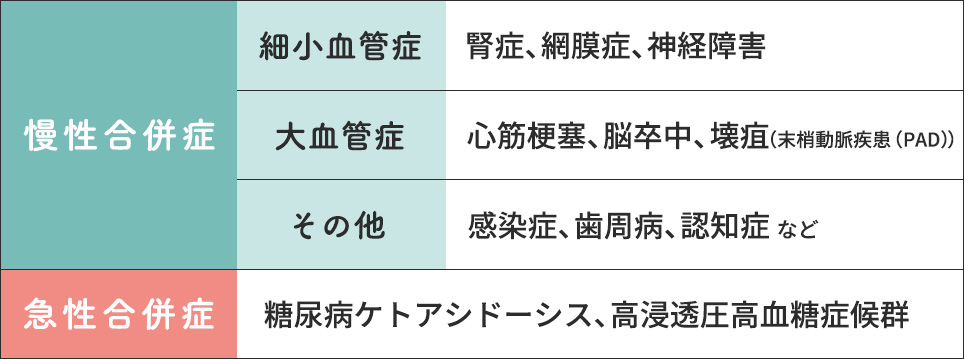

糖尿病が悪化するとどうなる?合併症に注意

糖尿病が悪化すると全身の様々な臓器に障害が起こり、合併症を引き起こします。

慢性合併症は、血糖値が高い状態が続くことで血管に障害がおこり、血流が悪化することで様々な臓器で合併症が起こります。

進行すると失明や人工透析が必要になったり、排尿障害、狭心症、足壊疽などを発症し手術が必要になります。

急性合併症は、インスリンの作用不足によって嘔吐や腹痛、意識の低下、昏睡状態が起こります。慢性合併症と比べると稀な合併症ではありますが、命に危険が及ぶため緊急の治療が必要になります。

糖尿病は病院の何科を受診する?通院頻度も確認

糖尿病が疑われる場合には、内科または糖尿病内科がある病院やクリニックを受診しましょう。

また、糖尿病は合併症が起こる病気のため、循環器内科や腎臓内科、整形外科、眼科などの診療科が複数ある総合病院を受診するのもよいでしょう。

通院頻度は、糖尿病の状態や治療する内容によって異なりますが、一般的に1~2ヶ月に1回程度、状態が落ち着いている場合は3ヶ月に1回程度の通院が必要になります。

糖尿病の数値の目安は?診断基準や検査方法

病院やクリニックを受診した際にはどのような検査が行われるのでしょうか。

ここでは、糖尿病を診断するための検査方法と診断基準となる数値を解説しています。

糖尿病と診断するための検査方法の種類

糖尿病の診断をする際には、血液検査が行われます。

血液検査は血糖値とHbA1cを同時に測定し、検査結果によって複数回実施し、それによって「糖尿病の疑い」「糖尿病」と診断されます。

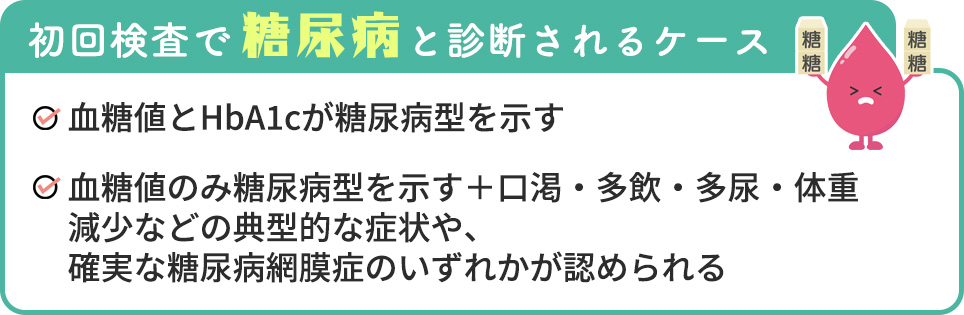

血液検査同日に血糖値とHbA1cが糖尿病型を示した場合と、血糖値のみ糖尿病型を示し、かつ、口渇・多飲・多尿・体重減少などの糖尿病の典型的な症状や、確実な糖尿病網膜症のいずれかが認められた場合には、初回の検査だけで糖尿病と診断されます。

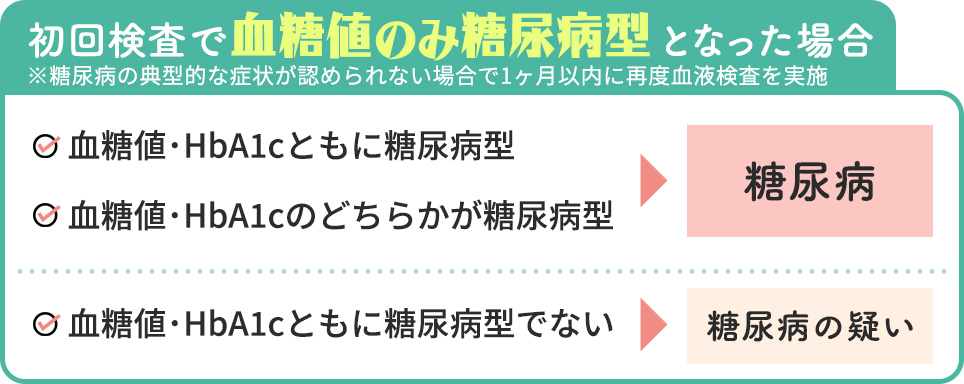

一方で、血糖値のみ糖尿病型を示しても糖尿病の典型的な症状が認められない場合には、1ヶ月以内に再度血液検査を行います。

「血糖値・HbA1cともに糖尿病型」「血糖値・HbA1cのどちらかが糖尿病型」を示した場合は糖尿病と診断され、「血糖値・HbA1cともに糖尿病型でない」場合は、糖尿病の疑いと診断されます。

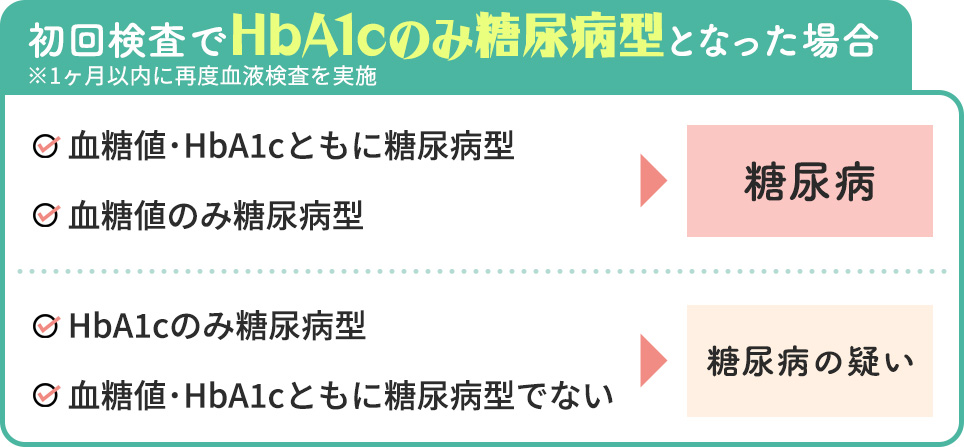

また、HbA1cのみ糖尿病型を示した場合には、1ヶ月以内に再度血液検査を行います。

「血糖値・HbA1cともに糖尿病型」と「血糖値のみ糖尿病型」を示した場合は糖尿病と診断され、「HbA1cのみ糖尿病型」と「血糖値・HbA1cともに糖尿病型でない」場合は、糖尿病の疑いと診断されます。

「糖尿病の疑い」と診断された場合には、3~6ヶ月以内に血液検査を実施し、血糖値とHbA1cの数値を再検査します。

糖尿病の診断で見ておきたいヘモグロビンA1cの数値

糖尿病の診断で検査項目の中でも、「ヘモグロビンHbA1c」は糖尿病を診断する際の指標となっている数値のひとつです。

「ヘモグロビンHbA1c」とは、赤血球中のヘモグロビン(色素)とブドウ糖が結合している割合を表したものです。

血糖値が低いほどヘモグロビンと結合するブドウ糖が少なくなるためHbA1cの割合は低くなり、血糖値が高いほどヘモグロビンに結合するブドウ糖が多くなるためHbA1cの割合は高くなります。

赤血球には120日の寿命があり、一度ブドウ糖と結合したヘモグロビンは寿命が尽きるまで元に戻ることはなく、食事や運動の影響を受けることがないため、血液検査では過去1~2ヶ月前の「ヘモグロビンHbA1c」の値を測定することができます。

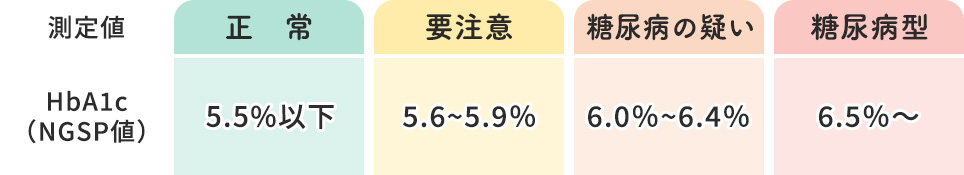

ヘモグロビンHbA1cの基準値は5.5%以下が正常で、6.5%以上で糖尿病が強く疑われます。

しかし、6.5%未満であっても数値が近ければ糖尿病の可能性が否定できないため、注意が必要です。

ただし、糖尿病はHbA1cの数値のみならず、血糖値を一緒に見て診断されるため、健康診断などで高い数値が出た場合には、早めに医療機関に受診し詳しい検査を受けるようにしましょう。

糖尿病は薬なしで治る?主な治療法を解説

糖尿病を発症してしまうと自然に治すことができない病気で、治療が必要になります。

糖尿病の治療法には「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3つがあります。

「2型糖尿病」の場合には、「食事療法」と「運動療法」を中心に行い、状態に併せて「薬物療法」を行います。初期段階であれば、「食事療法」と「運動療法」で体重の管理を徹底することで、薬物療法を行なわずに血糖値を正常に保てる寛解状態を目指せる場合があります。

昨今の研究では、インスリン抵抗性(インスリンが効きにくい)は運動習慣をつけたり、食事の管理を行うことで改善する可能性があると言われているため、生活習慣の見直しが大切になります。

ただし、「1型糖尿病」に関しては、インスリンの分泌が少ない、または分泌されなくなるため、「薬物療法」によって常にインスリンを補充する必要があります。

糖尿病治療薬の種類と副作用!

糖尿病の治療薬には「注射薬」と「飲み薬」の2種類があります。

各治療薬にはどのような種類があるのか、副作用も併せて確認してみましょう。

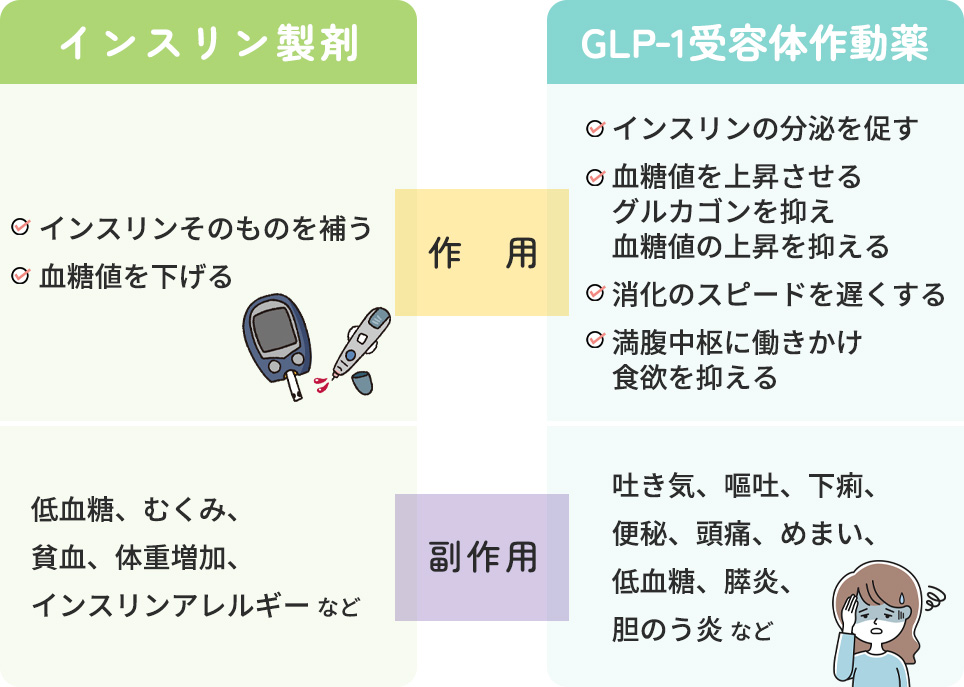

糖尿病の注射薬の種類と副作用

糖尿病に用いられる注射薬には、大きく分けて「インスリン製剤」と「GLP-1受容体作動薬・GLP/GLP-1受容体作動薬」の2種類があります。

それぞれの作用と副作用は以下のとおりです。

インスリン製剤はインスリンそのものを補う薬で、インスリンの分泌がほとんどない1型糖尿病及び2型糖尿病に使用されます。

インスリン製剤には、インスリンの効果発現時間や持続時間など特徴の異なる製剤があるため、糖尿病の状態に合わせて使用します。

GLP-1受容体作動薬は、膵臓のβ細胞のGLP-1受容体と結合し、インスリンの分泌を促し血糖値を下げる働きや消化を遅らせるなどの作用があり、インスリンの分泌が残っている2型糖尿病に使用されます。

糖尿病の飲み薬の種類と副作用

糖尿病の飲み薬には、大きく分けて作用の異なる3つの種類があります。

| 種類 | 作用 | 主な薬 |

|---|---|---|

| インスリンを出しやすくする薬 | 膵臓のβ細胞に働きかけてインスリンを出しやすくし、インスリンの分泌不足を補う。 | ・スルホニルウレア薬(SU薬) ・速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬) ・DPP-4阻害薬 ・GLP-1受容体作動薬 ・イメグリミン薬 など |

| インスリンを効きやすくする薬 | インスリン抵抗性を改善しインスリンを効きやすくする。 | ・ビグアナイド薬 ・チアゾリジン薬 ・イメグリミン薬 など |

| 糖の吸収や排泄を調整する薬 | 摂取した糖を消化管でゆるやかに吸収させて血糖値の急な上昇を抑えたり、余分な糖を尿と共に排出する。 | ・α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI) ・SGLT2阻害薬 など |

これらの飲み薬は、薬の種類によって体内で作用するところが異なり、糖尿病の状態に応じて使用します。

飲み薬は主に2型糖尿病に用いられますが、「α-グルコシダーゼ阻害薬」や「SGLT2阻害薬」は、状態によって1型糖尿病にも注射と併用して用いられるケースもあります。

糖尿病の治療にかかる費用の目安

糖尿病は状態によって治療に用いられる薬の種類や通院頻度が異なるため、1度の受診にかかる医療費は人によって違います。

| 治療例 | 医療費(3割負担の場合) |

|---|---|

| 食事療法+運動療法+受診(採血・尿検査含む) | 約2,000円 |

| 飲み薬1種+受診(採血・尿検査含む) | 約4,000円 |

| 飲み薬1種+注射薬(インスリン1日4回)+血糖自己測定(月60回以上)+受診(採血・尿検査含む) | 約12,000円 |

| 飲み薬1種+注射薬(GLP-1 1日1回)+血糖自己測定(月60回以上)+受診(採血+尿検査含む) | 約14,000円 |

| 注射薬(インスリン1日4回)+血糖自己測定(月120回以上)+受診(採血・尿検査含む) | 約12,000円 |

食事療法と運動療法のみで治療を行うのであれば、受診料のみの支払いになりますが、投薬治療を行う場合には、治療薬の種類(注射薬・飲み薬)によってかかる医療費が異なります。

飲み薬のみの治療であれば、受診料と薬代で1万円以下の支払いになり、注射薬を使用する場合には、在宅自己注射指導管理料や血糖自己測定指導加算なども算定されるため医療費が高くなります。

糖尿病の治療は保険適用になる?補助金があるって本当?

糖尿病は7大疾病の一つで治療が長引く傾向にあることから、医療費が常にかかります。

ここでは、保険適用や国からの補助金制度について解説しているので、医療費の面で不安がある方は参考にしてください。

糖尿病で保険適用になる上限

糖尿病の治療にかかる医療費は、基本的に公的医療保険の対象となります。

上記のように、糖尿病にかかる医療費は、所得や年齢に応じてかかった医療費の1~3割が負担になります。

ただし、治療に血糖自己測定(血糖自己測定器を用いて自身で血糖値を測ること)を行う場合には、2型糖尿病は血糖測定が月60回まで、1型糖尿病は血糖測定が月120回までと上限が決まっています。それ以上必要になる場合には、院外の薬局で全額自己負担の自費購入になります。

また、1年間(1月~12月)に支払った医療費や公共交通機関を利用した場合の通院費が10万円を超えた場合の「医療費控除制度」と、ひと月(1日から31日まで)に支払った医療費が高額になった場合の「高額療養費制度」なども利用が可能です。

なお、入院が必要になった場合には、食事代や先進医療費、差額ベッド代、テレビカード代、自由診療の治療費・手術代、入院時の消耗品費などは保険対象外のため、すべて自己負担となります。

入院生活が長引くほど支払いが困難になることが予想されるため、現在では糖尿病と診断されても加入できる保険があるので、任意の保険加入も検討してみるといいでしょう。

糖尿病の治療で受けられる補助金制度とは

糖尿病や合併症で障害を持つ場合には、前述した公的な医療保険に加えて国や自治体から支援(社会保障)を受けることが可能です。

上記の各制度は、糖尿病の進行状態や合併症によって受けることができます。

利用の条件はそれぞれ異なるので、相談先の窓口や治療を受けている医療機関に詳しい内容を確認するようにしてください。

糖尿病で気を付けること!生活習慣の改善・対策方法

糖尿病の治療には、「食事療法」と「運動療法」があります。

糖尿病の状態によっては「投薬治療」なしで「食事療法」と「運動療法」のみで改善できる可能性があるため、生活習慣の改善・対策方法をご紹介します。

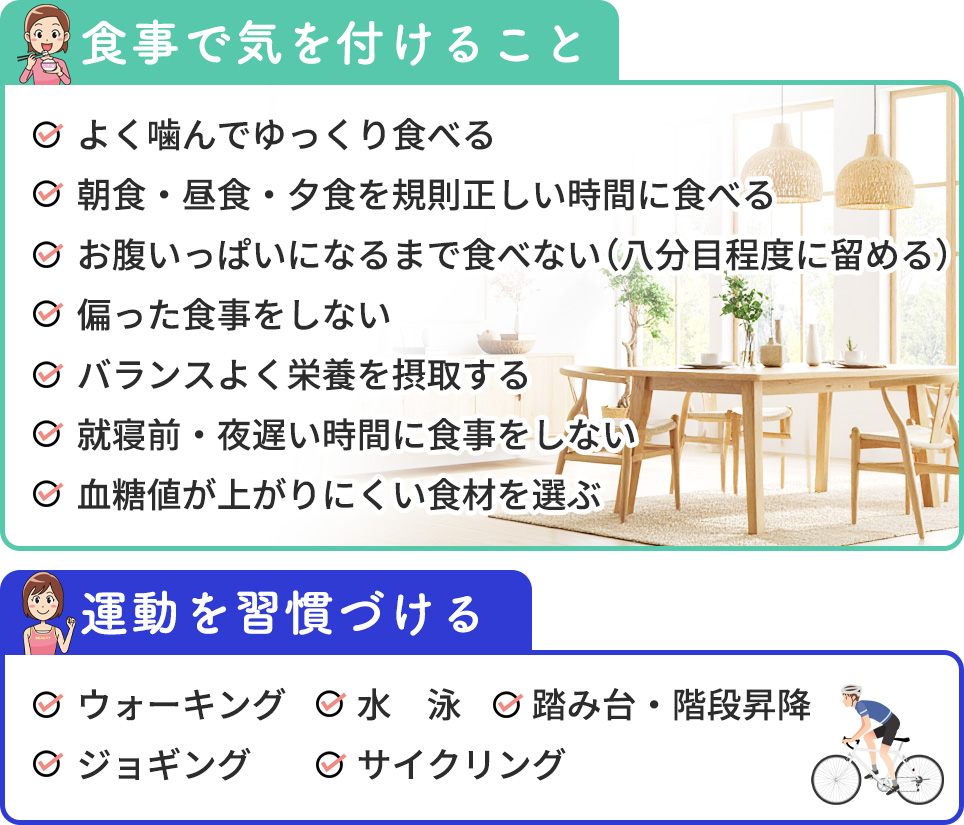

糖尿病は食事療法で対策!おすすめの食材

糖尿病の食事療法を効果的に行うには、以下の方法があります。

- 咀嚼を増やす(よく噛む、ゆっくり食べる)

- 規則正しく朝食・昼食・夕食を食べる

- 腹八分目にする(お腹いっぱい食べない)

- 栄養バランスを意識して食べる

- 就寝前や夜遅い時間に食べない

まずはこれらを基本に行いましょう。

次に、三大栄養素の「炭水化物」「タンパク質」「脂質」は、体に必要なエネルギーのもととなるためバランスよく摂ることが大切です。

そして、カルシウムや亜鉛などのミネラルのほか、ビタミン類などのさまざまな栄養素もバランスよく摂取しましょう。

食材のなかでも、食物繊維が豊富で糖の吸収を緩やかにし、血糖値が急激に上昇するのを抑える「野菜」「魚介類」「大豆製品」「きのこ類」「海藻類」「全粒穀物」がおすすめです。

糖尿病は、糖質やでんぷん質の少ない食材を選ぶことで血糖値の急上昇を防ぐことができます。

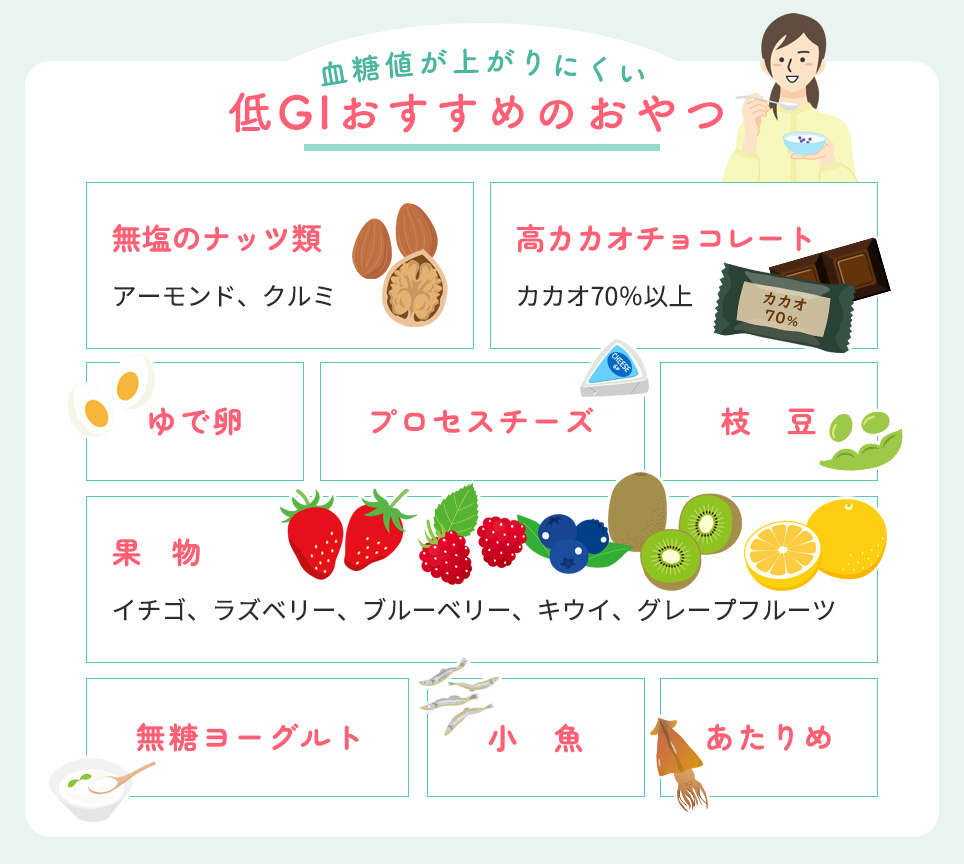

食事はバランスよく、ゆっくり時間をかけて食べ、腹八分目に留めることが大切ですが、どうしても間食がしたくなった場合には、血糖値が上がりにくい(低GI)のおやつを選びましょう。

甘い飲み物や菓子パン、スナック菓子、和菓子、チョコレート菓子などの糖分が多く含まれているおやつは、血糖値を急上昇させ高血糖になるため、避けるようにしてください。

糖尿病は運動療法で改善する?得られる効果

糖尿病の運動療法には、インスリン抵抗性の改善や血糖コントロールの改善、脂質代謝の改善、血圧低下、心肺機能の改善などの効果が期待できます。

特に、運動療法は2型糖尿病のインスリン抵抗性を改善するという海外の研究結果もあることから、糖尿病には必要な治療法です。

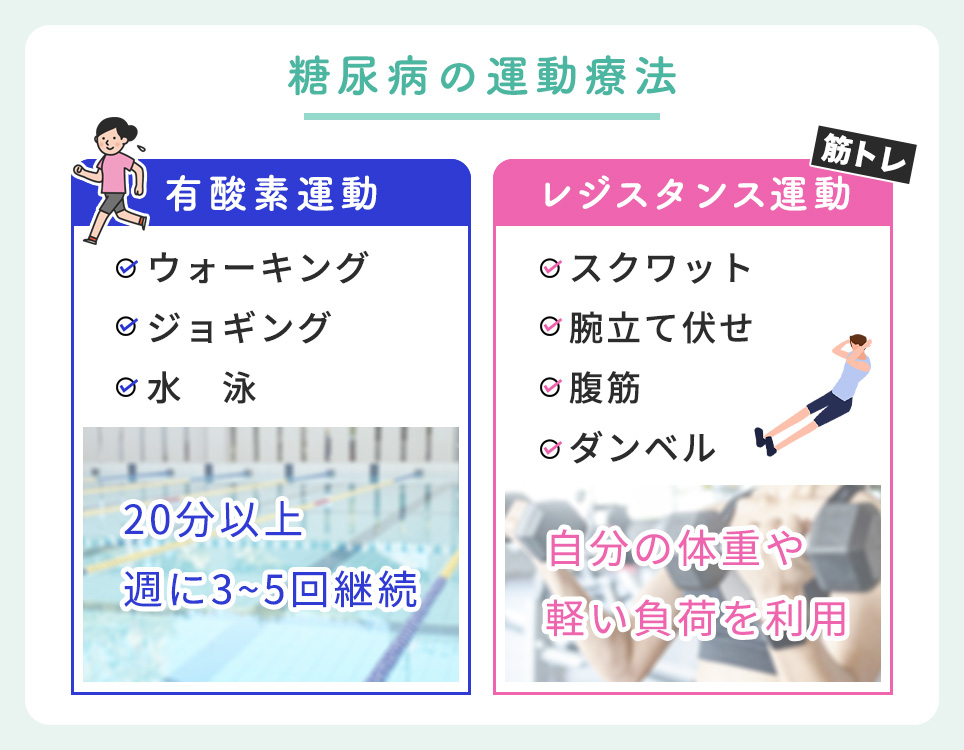

運動療法は、有酸素運動とレジスタンス運動(筋トレ)を実施することが推奨されています。

有酸素運動とレジスタンス運動は、それぞれ単独で行うよりも組み合わせることで糖尿病が改善するという報告もあるため、両方をバランスよく取り入れることが効果的です。

有酸素運動としては、ウォーキングやジョギング、水泳などが代表的で、20分以上を週に3~5回継続するのが理想とされています。

一方、レジスタンス運動(筋トレ)は、スクワットや腕立て伏せ、腹筋、ダンベルなど、自分の体重や軽い負荷を利用した運動でも効果的です。

糖尿病患者では、運動による糖代謝の改善効果が運動後12~72時間ほど持続するといわれています。そのため、血糖コントロールを安定させるためには、運動しない日を2日以上続けないようにすることが大切です。

血糖コントロールが極端に悪いときや糖尿病の進行・合併症がある場合には、運動を制限したり禁忌になるケースがあります。

運動療法をはじめる前に、まずは医師や専門家のメディカルチェックを受け、運動ができる状態かを確認することが大切です。

糖尿病は睡眠不足になりやすい!睡眠の質を改善

糖尿病と睡眠障害は密接に関連しており、睡眠不足が血糖値を高くする要因の一つにもなっているので、睡眠不足や睡眠の質、睡眠のリズムを改善することが大切です。

睡眠不足は、神経障害や多飲・多尿などの身体的な要素と、音や光などの環境、就寝前のカフェイン・アルコールの摂取などの生活習慣、ストレス・うつなどの精神面などが原因で起こるため、これらの根本的な改善も必要になります。

また不眠症には、なかなか寝付けない「入眠障害」や夜間に目が覚めてしまう「中途覚醒」、早い時間に起きてしまう「早朝覚醒」、ぐっすり眠った感じがない「熟眠障害」などがあります。

不眠症・睡眠障害の改善には以下の方法があります。

体内のリズムを整えてホルモンの分泌や活動を調整します。毎朝同じ時刻に起床し、毎晩同じ時刻に就寝することで、睡眠しやすいリズムが整います。

食べ物が消化されるまでに2~3時間かかります。その間は消化のために胃の活動が活発になったり、肝臓や脳の働きも活性化することで睡眠の妨げになるため、食事は就寝時刻の3時間前までには済ませるようにしましょう。

運動はインスリン抵抗性の改善にも効果が期待できるとともに、睡眠の質の向上にもつながります。就寝する前の3~4時間前に運動を行うと睡眠の質が良くなるとも言われているため、毎日適度な運動を継続することが大切です。

お風呂にゆっくり入り体内の深部を温めることで入眠しやすくなります。入浴は体温を一時的に上げ、その後下がっていくことで睡眠に入りやすくなるため、就寝する時刻の1~2時間前に入浴を済ませるとよいでしょう。

これらを実践することで、入眠しやすくなり睡眠の質が改善されます。

もしうまく改善できない場合には、睡眠導入剤の使用も含めて医師に相談してみてください。

糖尿病予備軍(境界型糖尿病)と言われたら?予防・改善方法

「糖尿病予備軍」とは、糖尿病と診断されるほど血糖値は高くないものの、正常の数値よりも高くなっている状態で、「境界型糖尿病」とも呼ばれています。

糖尿病予備軍(境界型糖尿病)は、糖尿病と診断されないため油断してしまう人も多いですが、血糖値が正常より高くなるということはインスリン量の分泌低下やインスリンが効きにくいインスリン抵抗性があるという状態です。

そのため、健康診断などの検査で正常の数値よりも高い状態であれば、糖尿病予備軍(境界型糖尿病)である可能性があると言えます。

糖尿病予備軍(境界型糖尿病)は以下の数値が基準になります。

- ヘモグロビンHbA1cが5.6%以上6.5%未満

- 「空腹時血糖値」が110~125mg/dLまたは「75g経口ブドウ糖負荷後2時間の血糖値」が140~199mg/dL

これらの数値が上記の数値に当てはまる場合には、早急に予防・改善を行うことをおすすめします。

糖尿病予備軍(境界型糖尿病)から糖尿病にならないための予防方法には、糖尿病治療に用いられる「食事療法」や「運動療法」を参考にすると改善に繋がります。

これらを習慣づけることで糖尿病予備軍を改善できる可能性があるので、数値が高い場合にはぜひ実践してみてください。

糖尿病のよくある疑問【Q&A】

最後に、糖尿病のよくある疑問をQ&Aとしてまとめました。

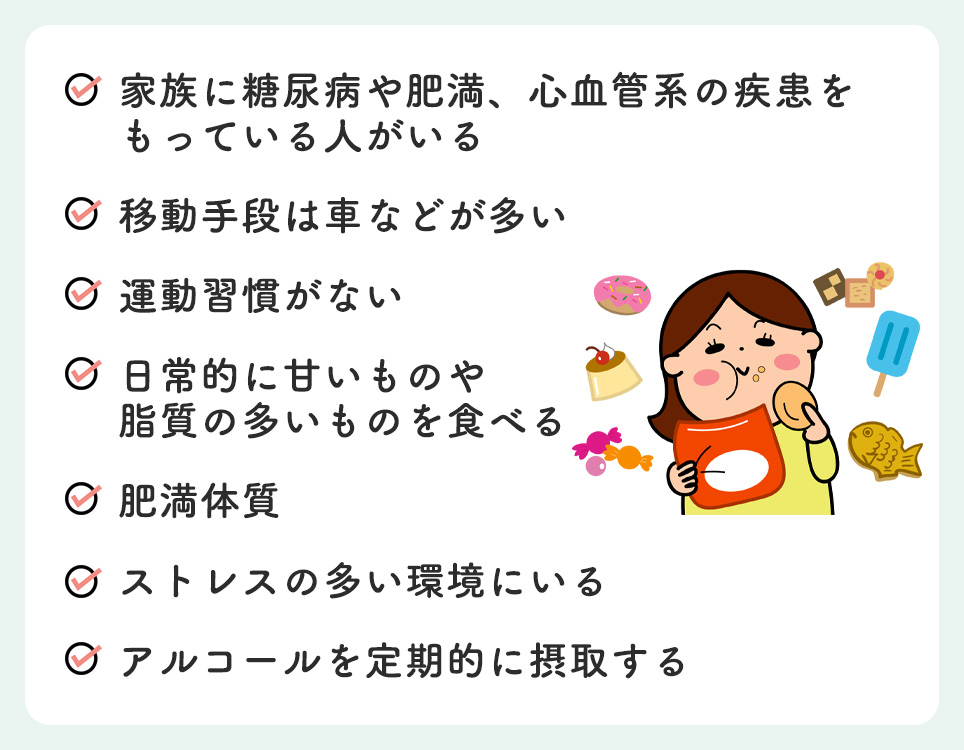

糖尿病になりやすい人の特徴はなにがありますか?

糖尿病になりやすい人の特徴には、

などがあり、上記に複数当てはまる場合には糖尿病になるリスクが高いと言えます。

バランスの良い食事や運動習慣をつけることで糖尿病のリスクが低くなるため、早めに対策を行い予防するようにしましょう。

糖尿病だと何で気づきましたか?

糖尿病だと気づくケースには、健康診断などで行う血液検査や尿検査による結果で指摘されたことがきっかけで気づくようです。

糖尿病の症状には、喉の渇きや多尿、多飲、体重減少、視力の低下、倦怠感、疲れやすさ、手足のしびれや冷えなどがあり、このような症状が複数見られる場合には糖尿病の可能性があります。

甘いものを食べると糖尿病になるのは本当ですか?

甘いものを食べると糖尿病になるというわけではなく、「日常的に甘いものを食べすぎていると糖尿病(2型糖尿病)になるリスクが高くなる」ということです。

また、糖尿病は甘いものだけではなく、血糖値が高くなるような食事(白米・パン・麺類・果物・脂質の多い食べ物)が中心の場合でも糖尿病になる確率が高まります。

ただし、糖尿病になるかならないかは人によっても異なり、甘いものを日常的に摂取していても糖尿病を発症しない人もいます。

糖尿病は一生治ることはありませんか?

糖尿病は一度発症すると完治することが難しい病気とされていますが、食事療法や運動療法、薬物療法によって、糖尿病を寛解させることが可能とされています。

糖尿病の寛解とは、「血糖値降下薬中止後から3ヶ月以上HbA1cの数値が6.5%未満を維持できた場合」と定義されています。

一旦治ったかのように見えても再び悪化する可能性があるため、「治癒」ではなく「寛解(かんかい)」という言葉が用いられています。

BMIや性別、体質などにもよりますが、欧米の研究では糖尿病を寛解した患者が確認されているため、糖尿病を発症する前の血糖値まで改善することは可能です。

ただし、寛解の状態を保つためにも、食事や運動などで管理をしていく必要があるということを理解しておきましょう。

糖尿病には、「1型糖尿病」と遺伝と環境要因から起こる「2型糖尿病」があります。

糖尿病と診断される方は「2型糖尿病」がほとんどで、生活習慣病の一つです。

軽度の糖尿病は早期に治療を行うことにより、薬を使わない食事療法や運動療法で血糖値をコントロールすることが可能です。

完治させることは難しいのが現状ですが、治療によっては糖尿病を発症する以前の血糖値を目指すこともできるため、早めに専門機関を受診し必要な治療を受けるとよいでしょう。

監修医師

医師・医学博士

崔 正福サイ マサフク

順天堂大学医学部 卒(1995年3月)

担当科目:内科・糖尿病内科

資格・免許:日本内科学会認定医・日本糖尿病学会専門医

診療時間:9:00~12:30/14:00~17:30

受付時間:09:00-17:00 月 〜 金