医療トピックス

糖尿病の合併症(慢性・急性)のしめじ・えのきとは?順番と出現時期・治るのかも解説

糖尿病は様々な合併症を引き起こす病気です。

当記事では、糖尿病の慢性合併症である「しめじ(三大合併症)・えのき」と、急性合併症を一覧でまとめ、詳しい症状と合併症を発症する順番や出現時期も解説しています。

また、糖尿病合併症は治るのか、寿命や早期発見のための検査方法のほか、合併症を起こさないための予防・対策方法もまとめたので、糖尿病の合併症について気になる方は参考にしてください。

目次

糖尿病の合併症の主な症状一覧

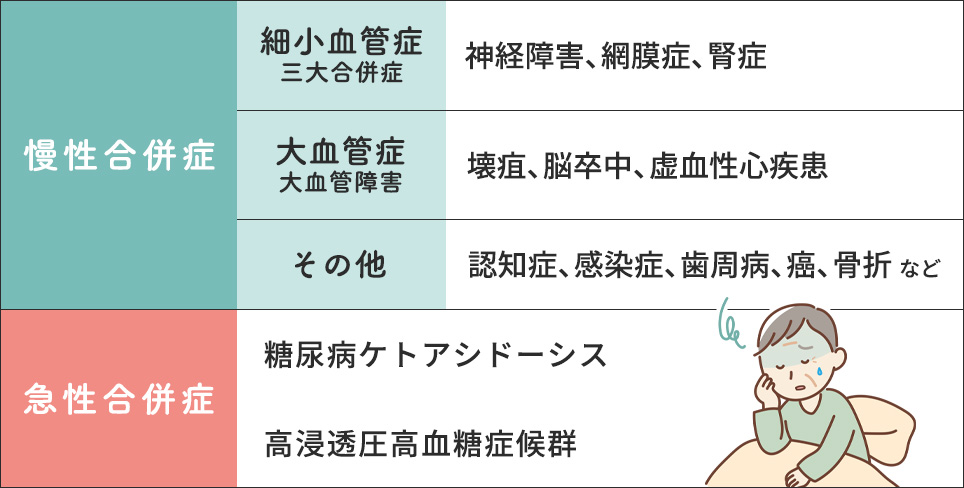

糖尿病の合併症には、大きく分けて「慢性合併症」と「急性合併症」の2つがあります。

これらの合併症を引き起こす原因は、糖尿病の治療を受けていても血糖値のコントロールが不十分で、高血糖状態が長期間続くことで起こります。

糖尿病は自覚症状がなくても、血糖値のコントロールを行なわなければ合併症を発症するリスクをより高めます。

上記表内のように、糖尿病の合併症は様々あるので、どのような症状が起こるのか以下で詳細を説明します。

糖尿病慢性合併症のしめじ・えのきとは

糖尿病慢性合併症は大きく分けて「細小血管症」「大血管症」「その他の合併症」の3つがあり、「細小血管症」は「三大合併症」とも呼ばれています。

これらの合併症は発症すると各臓器に影響を与え様々な症状を引き起こします。

糖尿病合併症の三大合併症しめじ「細小血管症(神経・目・腎臓)」

細小血管症には「神経障害」「網膜症」「腎症」があり、「三大合併症」とも呼ばれ、細い血管が障害されることで起こります。

これらは「しんけい」「め」「じんぞう」に合併症が起こることから、頭文字をとって「しめじ」と覚えられています。

糖尿病神経障害は、糖尿病合併症の中で比較的初期に起こる症状で、神経に通っている細い血管が障害されることで起こると考えられています。

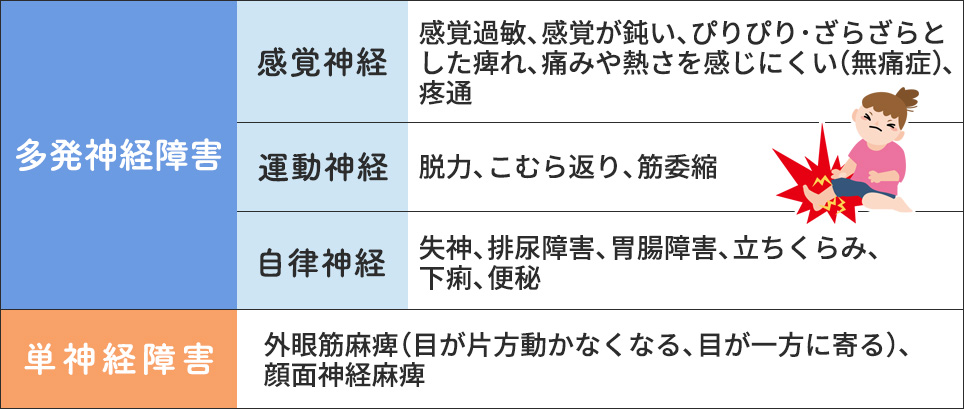

神経障害は足先や手先からはじまり、体の中心に向かって神経が障害されていき、いずれ「多発神経障害(感覚神経・運動神経・自律神経)」や「単神経障害(外眼筋麻痺・顔面神経麻痺)」など様々な症状が全身に現れます。

神経障害の初期症状は、足のしびれや冷え、ほてり、こむら返り、むずむずとした感覚などがあり、手足の痛みやしびれは左右対象に起こることが特徴で、安静時や夜間時に起こることが多いです。

全身に現れる症状には以下があります。

これらに思い当たる点がある場合は神経障害が疑われるため、早めに医師に相談し、必要な検査や治療を受けるようにしましょう。

糖尿病網膜症は、目の中の網膜に張り巡らせている細い血管が少しずつ損傷を受け、詰まったり変形するなど、目の血管が障害されることで起こります。

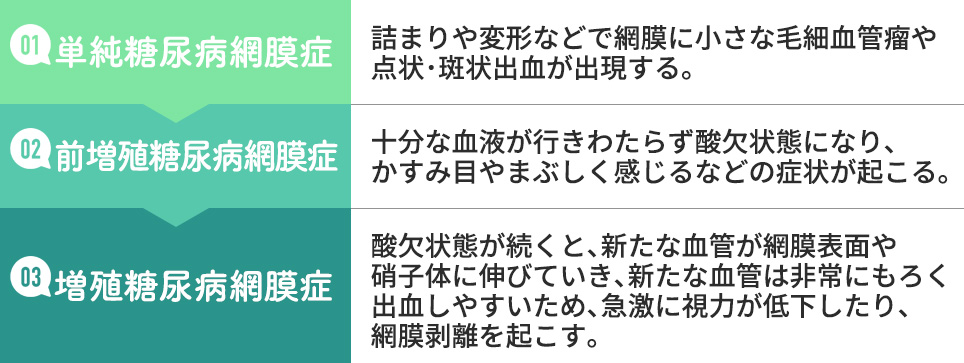

網膜症は、進行の程度によって以下の3段階に分かれています。

網膜症の初期は、自覚症状がないため気づきにくいですが、進行すると網膜剥離から最後には失明に至ってしまいます。

また、これらの網膜症以外にも、視神経炎や血管新生緑内障、続発性白内障、眼球運動障害、ぶどう膜炎、角膜障害などもあるため、定期的に目の検査を受けることが大切です。

糖尿病腎症は、高血糖状態が長期間続くことで徐々に腎臓が損傷し、腎機能が低下することで起こります。

腎臓の働きは主に、老廃物の排泄や体内の水分量の調整、電解質(塩分・カリウムなど)のバランスの調整、血圧の調整、赤血球の生成を促すホルモンの分泌、弱アルカリ性に保つなどの役割を担っています。

糖尿病によって腎症を発症してしまうと、これらの腎機能が低下し、初期段階は無症状のことがほとんどですが、進行するとむくみや血圧の上昇、倦怠感など様々な症状が現れます。

自覚症状が出る頃には腎症が進行していることが多く、悪化すると末期腎不全に陥り「透析治療(人工透析)」が必要になります。

腎症は無症状で進行していくことがほとんどのため、自覚症状がなくても糖尿病と診断されたら、定期的な尿検査や血液検査を受ける必要があります。

糖尿病合併症のえのき「大血管症(壊疽・脳・心臓)」

大血管症(大血管障害)には、「壊疽」「脳卒中」「虚血性心疾患」の3つがあり、太い血管で動脈硬化が進むことで起こります。動脈硬化の原因には糖尿病だけでなく、高血圧、脂質異常症、喫煙、肥満なども関わっており、複数の要因が重なることでリスクがさらに高まります。

なお、これらの3つの病気は「えそ」「のうそっちゅう」「きょけつせいしんしっかん」の頭文字から「えのき」と覚えられています。

壊疽は末梢動脈疾患(PAD)のひとつで、足の太い血管で動脈硬化が進行し血管が狭くなったり詰まったりして血流が悪くなることで起こります。

また、壊疽が起こる背景には動脈硬化以外にも原因があり、高血糖状態が続くことによる免疫力の低下や創傷治癒の遅延、感染症なども関連しています。

壊疽の初期症状は、足が冷たくなったり、痺れなどの神経障害があるほか、知らない傷や赤みを帯びた腫れ、変色などの症状が現れます。

この状態を放置してしまうと、やがて潰瘍や壊疽を生じ、最悪の場合切断しなければいけなくなるため、少しでも異常を感じたら早急に適切な処置を受けるようにしましょう。

脳卒中は、高血糖によって血液がどろどろになり、脳の血管が破れる「脳出血・くも膜下出血」や血管が急に詰まる「脳梗塞」が生じることで、脳組織に酸素や栄養が十分に供給できなくなり、脳の細胞が急激に死滅することで起こります。

脳卒中の症状には、呂律が回らない、頭痛、半身麻痺、立てない、片目が見えなくなるなどがありますが、発症すると命に関わる状況を引き起こす可能性が高いため、症状が見られた場合には緊急の治療が必要になります。

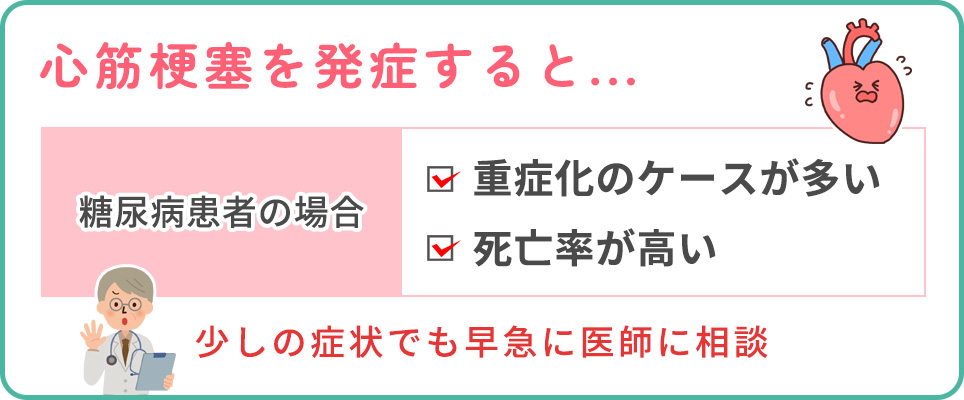

虚血性心疾患は、動脈硬化などが原因で冠動脈に狭窄や閉塞が生じ、心筋に十分な酸素が供給されなくなることで起こります。

虚血性心疾患には、狭心症や心筋梗塞などのいくつかの疾患があります。

虚血性心疾患の初期症状は、胸痛や胸の圧迫感、胸焼け、数分程度の痛みを感じる、腕・歯・背中などの痛み、冷汗、息苦しさ、嘔吐、吐き気などがありますが、前触れなしに発症することもあり、突然死に繋がるケースも少なくありません。

また、糖尿病患者が心筋梗塞を起こした場合には、非糖尿病患者と比べると重症化するケースが多く、さらに死亡率が高いとも言われているため、少しの症状でも早急に医師に相談し、治療を受けることが大切です。

その他の糖尿病慢性合併症の症状

前述した慢性糖尿病合併症の「しめじ」「えのき」以外にも、高血糖状態が長期間続くことで様々な合併症が起こります。

認知症は、高血糖状態が続くことで認知機能が低下し、「アルツハイマー型認知症」や「脳血管性認知症」を発症しやすくなります。

また、糖尿病治療の副作用で低血糖が起こる場合があり、低血糖状態は認知症を引き起こすリスクをより高めるため、低血糖状態にならないよう治療中の管理も必要です。

認知症の初期症状は、お金・私生活・糖尿病治療などの自己管理ができなくなったり、忘れっぽい、無気力・無関心、うつ状態、怒りっぽいなどがあります。

認知症は本人が気づかないところで進行していくため、医師に相談することはもちろん、家族や周囲の方の協力、社会的サービスなどを上手に利用しながら介護・介助していく必要があります。

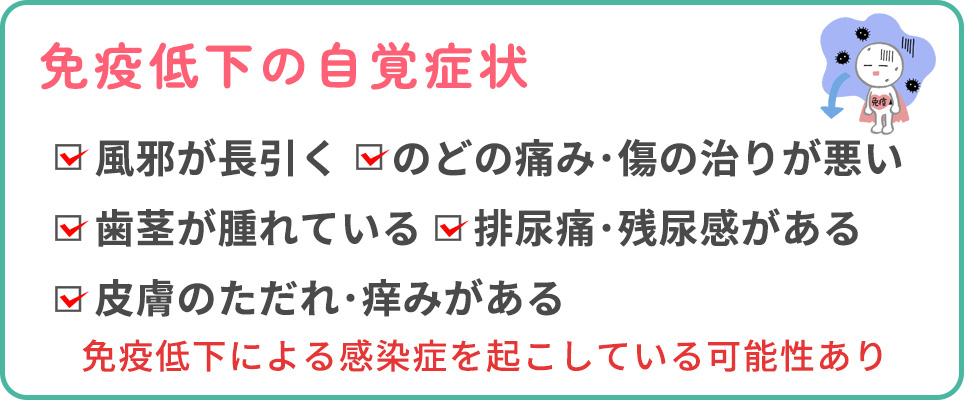

感染症は、高血糖状態が長期間続くことにより、免疫機能が低下することで起こります。

免疫力が低下すると、肺炎、皮膚炎、歯周病、腎盂炎、腎盂腎炎、風邪、膀胱炎、水虫、口内炎・歯周病など、様々なウイルスや細菌が原因の感染症にかかりやすくなります。

さらに免疫力の低下は傷の治りを遅延させたり、大血管症の「え」となっている「壊疽」を引き起こす要因のひとつです。

風邪が長引く、のどの痛み・傷の治りが悪い、歯茎が腫れている、排尿痛・残尿感がある、皮膚のただれ・痒みがあるなどの自覚症状がある場合には、免疫低下による感染症を起こしている可能性があるため、症状に応じた適切な治療を受けるようにしましょう。

国内における2型糖尿病患者は癌になるリスクが高く、特に大腸がん、肝臓がん、膵臓がんになるリスクが高いと言われています。

糖尿病が癌のリスクを高める原因については、現段階ではっきりと解明されていませんが、以下の理由が考えられています。

- インスリン抵抗性によって血中のインスリン濃度が高くなる

- 高血糖による酸化ストレスが発ガンを高める

- 全身に慢性的な炎症(無症状)が見られる

また、糖尿病とガンになる原因には、加齢や間違った食生活、肥満、運動不足、過剰な飲酒、喫煙などの生活習慣が共通して見られることから、糖尿病患者はガンになる可能性が高くなると指摘されています。

そのため、糖尿病の治療はもちろん、基本となる生活習慣の改善を行うことが重要です。

1型糖尿病では骨がすかすかになる「骨粗鬆症」が起こりやすく、骨折しやすいと以前から知られています。

2型糖尿病においては「骨粗鬆症」に繋がる骨強度の低下が認められないものの、骨折のリスクが高くなると言われており、インスリン抵抗性や高血糖状態の酸化ストレスなどが影響を及ぼし骨質の劣化を招いていると考えられています。

インスリンには血糖値を下げる働きに加え、骨を作る作用もあることから、インスリン抵抗性がある場合は運動療法を積極的に行なったり、インスリン分泌の低下がある場合には食事療法と運動療法に加え、インスリンの分泌を助けたり、補充する薬物療法で予防していくことが大切です。

糖尿病急性合併症の症状

糖尿病急性合併症は、糖尿病慢性合併症と比べて稀に起こる合併症と言われており、主に「糖尿病ケトアシドーシス」と「高浸透圧高血糖症候群」の2つがあります。

いずれも早急に治療を行なわなければ命に関わる危険性があるため、どのような症状が起こるのかよく確認しておきましょう。

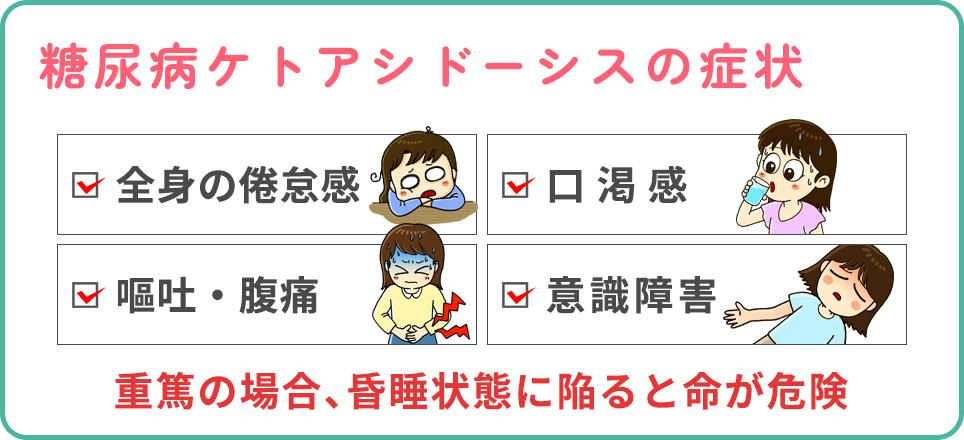

糖尿病ケトアシドーシス

糖尿病ケトアシドーシスは、インスリン分泌が十分に行われないことでケトン体が蓄積し、体が酸性に傾くことで起こります。

ケトン体は脂肪を代謝する過程で発生する酸性の物質で、通常弱アルカリ性に保たれている体がインスリン不足によって血中からブドウ糖を供給できず、脂肪からエネルギーを供給するようになることで発生します。

インスリンの分泌が少ない、または分泌されない1型糖尿病に起こることが多い症状ですが、インスリンがある程度分泌される2型糖尿病でも、インスリンの必要量が増える重症の病気になったり、スポーツドリンクなどの清涼飲料水を多量に飲んだことをきっかけに起こるケースもあります。

糖尿病ケアシドーシスの症状は、全身の倦怠感や口渇感、嘔吐・腹痛、意識障害などがあり、重篤になると昏睡状態に陥り、命に危険が及ぶため、緊急性が高く速やかな治療を受ける必要があります。

高浸透圧高血糖症候群

高浸透圧高血糖症候群は、著しい高血糖状態によって極度の脱水症状になります。

特に2型糖尿病の高齢者に起こることが多い急性合併症で、発症してしまう原因は以下の通りです。

- 尿路感染症や肺炎などの感染症

- 下痢や嘔吐による脱水

- 急性膵炎や心筋梗塞、脳梗塞などの他の病気を発症

- 利尿薬やステロイド薬、高カロリーの点滴の使用

- バセドウ病やクッシング症候群などが原因のホルモンの異常

高浸透圧高血糖症候群の症状には、吐き気や嘔吐、痙攣、意識障害などがあり、放置すると命の危険があるため、早急な脱水症状に対する水分の補充(点滴)と電解質管理、高血糖を下げるためのインスリン補充(注射)の治療が必要になります。

糖尿病の合併症が起こる順番と出現時期

前述したように、糖尿病合併症を発症すると様々な症状が全身に現れますが、合併症は治療を行っていてもコントロールが悪かったり、治療を行なわず高血糖状態が長期間続くことで発症します。

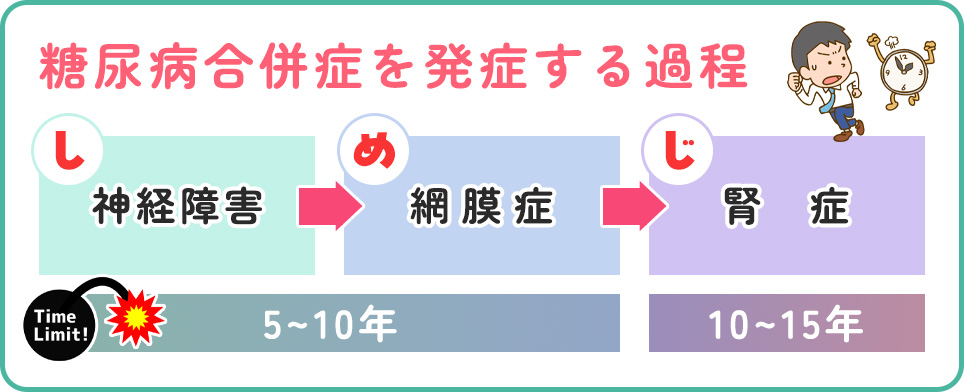

糖尿病合併症を発症する過程としては、細い血管から障害される「細小血管症(三大合併症)」から始まり、「①し(神経障害)→②め(網膜症)→③じ(腎症)」の順番で進行することが多いとされています。

また、糖尿病発症から合併症が出現する時期は、神経障害や網膜症は5~10年、腎症は10~15年と言われています。

そして、太い血管で動脈硬化が起こる「大血管症」へと進行し、壊疽や脳卒中、虚血性心疾患などを引き起こします。

糖尿病は自覚症状が少なく、ゆっくり進行していくため、本人が気づかないところで合併症を発症している可能性があります。

糖尿病を放置したり、治療を怠ってしまうと高血糖状態が続き、いずれ合併症へと進行してしまうため、症状がなくても治療を受けることが重要です。

糖尿病の合併症は治る?寿命はどれくらい?

糖尿病の合併症は、血糖値が高い状態が長期間続くことで血管がボロボロになって起こるため、合併症が進行してしまっている状態から治療を始めても、改善することは期待できません。

一方で、日本糖尿病学会が2011~2020年の10年間にわたって調査した「糖尿病の死因に関する委員会」の結果では、糖尿病治療を行っている患者の寿命は、男性で74.4歳、女性で77.3歳となっており、前回の調査と比べて男性が3.0歳、女性が2.2歳と10年間で寿命が延びていることが分かっています。

糖尿病でない人と比べると寿命は短い傾向にあるものの、糖尿病患者の寿命が延びている背景には、治療法や生活習慣の改善方法が進歩していることが考えられており、しっかり治療を受けることで寿命を延ばすことが期待できます。

糖尿病合併症を発症するまで治療を怠ってしまった場合には、寿命がより短くなるということが予想されるため、糖尿病の診断を受けたら治療を受けることが望ましいでしょう。

糖尿病合併症を早期発見するための検査方法

糖尿病合併症を進行させないためにも定期的に病院を受診し、血液検査や尿検査を受けることはもちろん、合併症の早期発見に繋がる各項目の検査も受けることが大切です。

| 糖尿病合併症 | 検査項目 |

|---|---|

| 神経障害 | アキレス腱反射、モノフィラメント検査、振動覚検査、心拍変動検査、神経電動検査 |

| 網膜症 | 視力検査(屈折検査)、眼圧測定、眼底検査、細隙灯顕微鏡検査(スリットランプ検査)、光干渉断層計(OCT) |

| 腎症 | 尿検査(尿アルブミン値(mg/gCr)または尿タンパク(g/gCr))、血液検査(GFR(eGFR)) |

合併症を早期発見できれば、重篤な合併症を発症しないように治療方針や生活の改善が行えるので、定期的な検査を受けるようにしましょう。

糖尿病の合併症を起こさないための予防・対策方法

糖尿病合併症を起こさないためには、治療を受けたり生活習慣を改善することが大切です。

ここでは、糖尿病と診断された場合に合併症を起こさないための対策と管理しておきたい項目についてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

糖尿病と診断され、治療を行う際には定期的に通院し、治療を継続する必要があります。

糖尿病は自覚症状がない場合も多く、「治療をしなくても大丈夫かも」と油断しやすい病気ですが、病院へ行く頻度が少なかったり、治療をやったりやらなかったりしてしまうと、高血糖状態が続き合併症を発症するリスクが高くなります。

定期的に通院することで血糖値の状態や治療の経過、今後の治療方針などが明確になるため、定期的な受診と治療を継続することは合併症を発症させないための方法です。

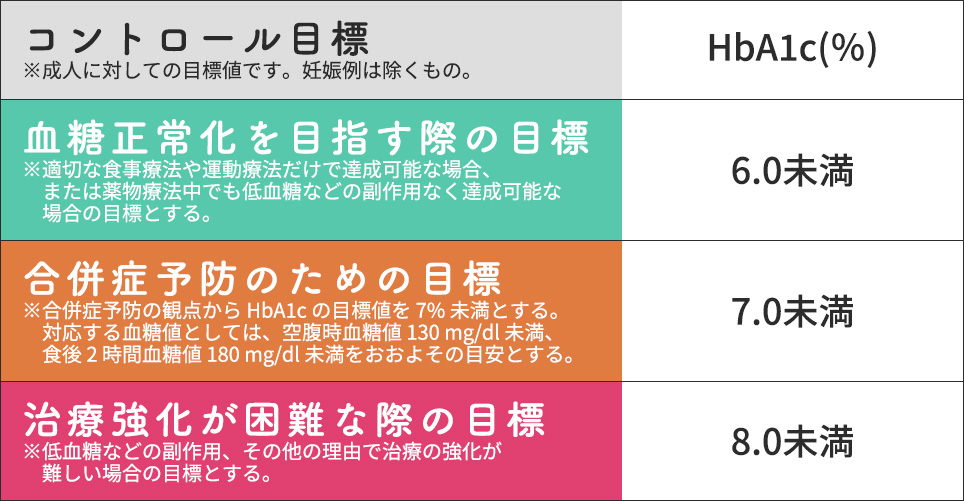

糖尿病合併症は血糖値が高い状態が長期間続くことで発症するため、日常生活での血糖値コントロールの管理は合併症を予防するためには重要です。

血糖値コントロールは、合併症予防の目標値としてHbA1c(%)の数値が7.0未満と言われています。

血糖値の指標となるHbA1cが7.0%以上の場合は、その数値以下を目標に血糖値のコントロールを行いましょう。

ただし、血糖値の目標は年齢・罹病期間・臓器障害・低血糖の危険性・サポート体制などを考慮した上で目標値が設定されるので、医師と相談したうえで目標値を目指すとよいでしょう。

糖尿病合併症を予防するためには体重管理も大切です。特にBMIが30以上の方は、それ以上体重を増やさないよう気を付ける必要があります。

国内や海外でも体重と2型糖尿病に関する研究がされています。

国内の調査では、2型糖尿病と診断された肥満症の方が1年以内に体重を大幅に落とすと糖尿病寛解の可能性が高まることが分かっています。

フィンランドで行なわれた調査では、糖尿病と診断された方の中で体重を維持している方に比べて、体重増加があった方に細小血管症や大血管症を発症している割合が高いことが報告されています。

これらの研究結果からも、体重管理は糖尿病合併症を予防できる可能性があるため、病気になりにくいと言われているBMI22を指標に減量を目指すとよいでしょう。

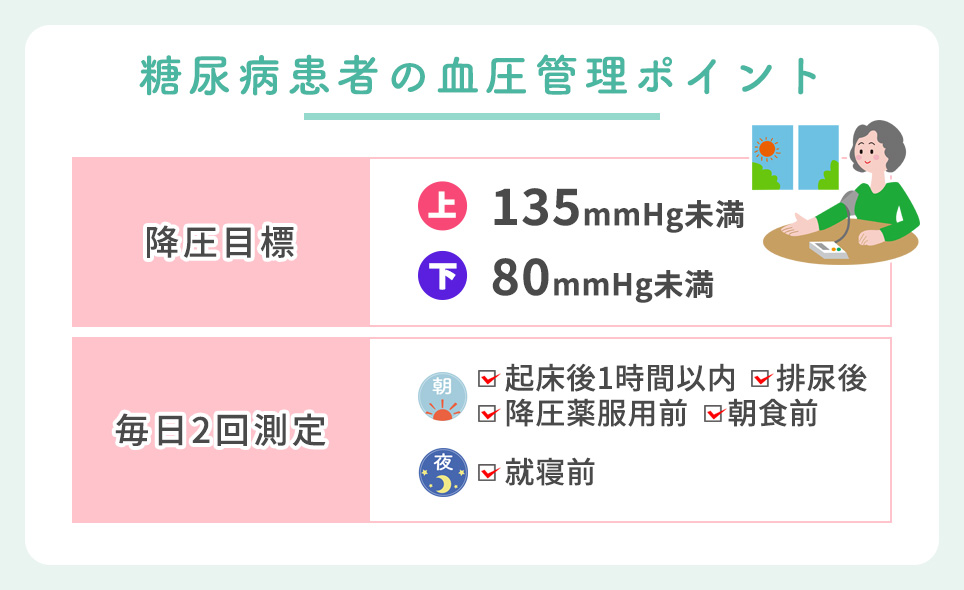

糖尿病になると高血圧になりやすい傾向があるため、血糖コントロールと同様に血圧の管理も重要です。

高血圧は動脈硬化を促進させるため、網膜症や腎症、虚血性心疾患、脳卒中などの合併症を引き起こす原因になります。

特に毛細血管が集中している腎臓への影響が大きく、腎症を悪化させてしまうとより血圧が上がるという悪循環に陥ってしまいます。

2024年の日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024 14章糖尿病に合併した高血圧」では、糖尿病患者で高血圧が認められた場合の降圧目標は130/80mmHg未満とされています。

血圧計は自宅でも測定できるものが販売されているので、朝(起床後1時間以内・排尿後・降圧薬服用前・朝食前)と夜(就寝前)に測定し、毎日の血圧の記録と血圧を下げるための食事や運動を行うようにましょう。

糖尿病は、血糖値が高くなる以外にも血中の脂質(コレステロールや中性脂肪)を高くする傾向があり、脂質の管理も合併症を予防するためには必要不可欠です。

コレステロールや中性脂肪が増えすぎてしまうと動脈硬化を促進させる原因となり、糖尿病合併症である大血管症の狭心症や心筋梗塞などを発症しやすくなります。

| 項目名 | 脂質異常症と判断される血清脂質の数値 | 目標とされる血清脂質の数値 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール (悪玉コレステロール) |

140mg/dL以上 | 120mg/dL未満 ※末梢動脈疾患(PAD)・細小血管障害を合併、または喫煙がある場合は100mg/dL未満 |

| HDLコレステロール (善玉コレステロール) |

40mg/dL未満 | 40mg/dL以上 |

| トリグリセライド (中性脂肪) |

150mg/dL以上 | 150mg/dL未満 |

いずれかの項目がこれらに当てはまる場合には、「脂質異常症」と判断され、また異常値がどの項目かによって「高コレステロール血症」「高トリグリセライド血症」などに細かく分類されます。

さらに、脂質異常症はインスリンの効きが悪くなるといった悪循環に陥り、合併症を悪化させてしまうリスクを高めるため、目標とされる血清脂質の数値を基に、毎日の食事内容の見直しや運動習慣をつけることは大切です。

糖尿病の初期段階では自覚症状がほとんどないため「治療を受けなくても大丈夫だろう」と油断してしまう病気ですが、本人が気づかないところで合併症を発症しているケースも少なくありません。

合併症を発症する頃には症状が深刻に進んでいる場合もあり、改善することは大変困難で最悪の場合命に関わる危険性もあります。

糖尿病合併症を発症させないためにも、定期的に通院し、血液検査や尿検査をはじめ合併症の早期発見につながる各項目の検査を受けることが大切です。

また、血糖値コントロールや体重・血圧・脂質の管理を行うことも合併症を予防するためには必要になるため、食事療法・運動療法・薬物治療を継続して行うことは重要です。

監修医師

医師・医学博士

崔 正福サイ マサフク

順天堂大学医学部 卒(1995年3月)

担当科目:内科・糖尿病内科

資格・免許:日本内科学会認定医・日本糖尿病学会専門医

診療時間:9:00~12:30/14:00~17:30

受付時間:09:00-17:00 月 〜 金